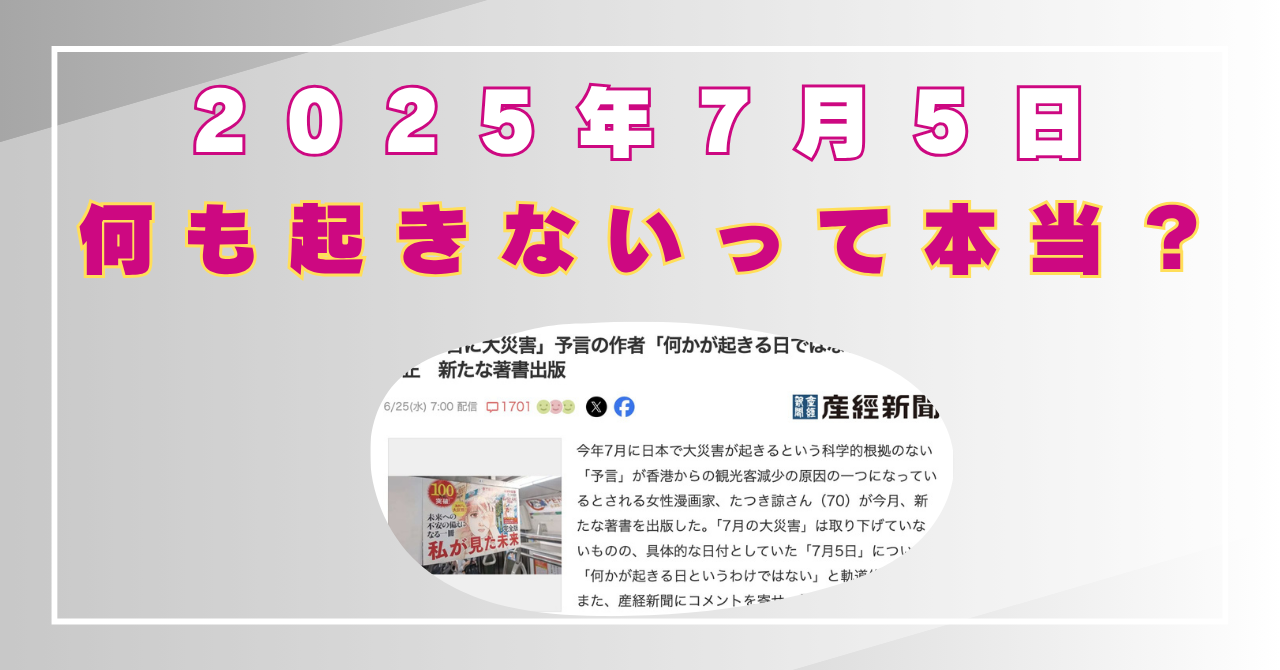

2025年7月5日は何も起こらないって本当?予言とズレる未来の関係を考察

2025年7月5日──この日付を巡って、一部で静かなざわめきが広がっています。

きっかけは「たつき諒」という人物が夢で見たという“予知”の内容でした。

彼女の描いた未来には、驚くべき精度で災害が再現されていたという声もあり、

それが次なるXデーとして語られるようになったのです。

しかし、肝心のその日が近づいても、国も科学者も警戒の声を上げることはありません。

果たして本当に「何も起こらない」のでしょうか?

それとも、予言が外れる理由には深い“仕組み”があるのでしょうか?

本記事では、予言のズレや外れ方に共通するパターン、そしてオカルトと現実のあいだに横たわる“未来の構造”に焦点を当てて考察していきます。

2025年7月5日、何が予言されたのか?

1996年に刊行された1冊の漫画が、静かに注目を集めています。

タイトルは『私が見た未来』著者は、たつき諒という漫画家。

彼女は“夢で見た出来事”をもとに、さまざまなエピソードを描いたとされています。

特に注目されたのは、2011年に発生した東日本大震災に関連する内容を、

1990年代の段階で描いていたとされる点です。

その類似性から「未来を予知していたのでは」とする見方が広まり、

たつき氏の夢の内容が再び注目を集めるようになりました。

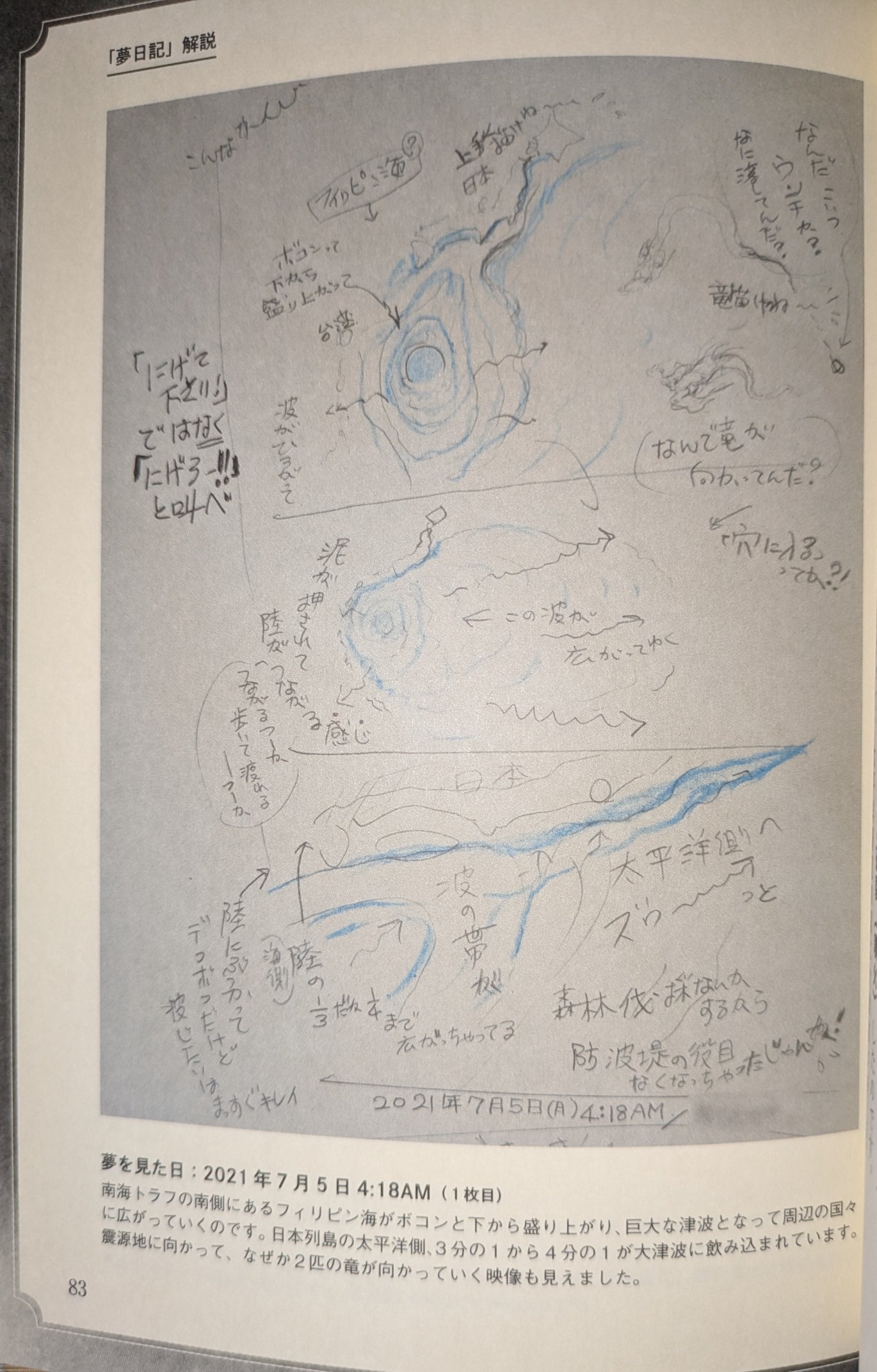

そして、次に描かれた未来が「2025年7月5日」の出来事。

その夢の中で起きたのは、大規模な津波災害でした。

震源は、太平洋の特定海域(詳細不明)。

津波の到達時刻は、日本時間の午前4時18分。

その規模については、東日本大震災を超えるほどとも言われています。

こうした具体的な日時や被害想定が示されているため、一部では「この日は本当に何かが起こるのでは」とする声も少なくありません。

ただ、たつき氏は「何かが起きる日ではない」と新たな著書を自費で出版。

SNSでは、ざわついています。

なぜこうした“予言”に人は惹かれてしまうのでしょうか。

その背景には、「予言が外れる理由」に共通するある法則があるとも言われています。

「予言はズレる」は本当か?

予言という言葉に、人はつい“絶対的なもの”という印象を抱きがちです。

けれど現実には、日時や出来事が“ズレた形で”起きる例も多く、むしろ「なぜ外れるのか?」という視点にこそ、興味が集まりつつあります。

その理由のひとつとして、一部で語られているのが「天命漏らし(てんめいもらし)」というオカルト的な仮説です。

これは、予言者が未来を公言したことで、本来の出来事に“ズレ”が生じてしまうという考え方です。

「未来は予知できたとしても、誰かに話した瞬間にズレ始める」という捉え方であり、信じるか否かはさておき、「予知と予言は別物」とする発想の根拠になっているとも言えます。

このような主張には科学的な裏付けはありませんが、一部の科学仮説──たとえば多世界解釈や分岐理論といった考え方と、比喩的に似ていると感じられることがあります。

つまり、未来は一本の線ではなく、さまざまな可能性が枝分かれし、何かの選択や行動によって結果が変わっていく。

この視点で捉えると、「予言がズレるのは当然」という見方も成立します。

また、こうした“ズレ”の現象には、別の仮説も存在します。

それが「予言タブーリスト」という考え方です。

これは一部のオカルト愛好家の間で語られるもので、「特定の分野の予言は、当たりにくくなる傾向がある」という仮説です。

とくに次の3つのテーマが“タブー”とされやすいとされています。

- 金銭やギャンブルに関する予言

- 大規模災害など、歴史的インパクトを伴う予言

- 人の寿命や生死に関わる予言

これらの分野では、予言の精度が低いとされることがあり、社会的混乱やパニック、個人への深刻な影響を避けるためという見方もあるようです。

ただし、これもまた科学的根拠があるわけではなく、あくまで一部の思想や体験談に基づくものです。

とはいえ、こうした予言に対して「なぜ当たらないのか」と疑問を持つ読者が増える中で、

“ズレる予言”という構図が繰り返されているのは興味深い事実です。

では実際に、霊能者や予知能力者たちはどのように「当てられなかったのか」。

そのエピソードや失敗談から、さらに深い部分に踏み込んでみましょう。

なぜ予知能力者は当てられないのか?

「未来を見通す力があるはずの霊能者や予知能力者が、なぜ現実の出来事を正確に当てられないのか?」

その背景には、単なる能力不足以上の要因があるのではと考えられています。

たとえば、霊能者が競馬の予想を試みたという逸話があります。

普段は人の健康や運命を読み取ることに定評のある人物が、出馬表を眺めて数頭の馬を選んだにもかかわらず、その予想は大きく外れてしまったとされるのです。

また、宝くじの番号を当てようとしたが全く何も浮かばなかった…

そういった体験談も少なくありません。

こうした話から、金銭に関連する事柄に関しては、予知が極端に働きにくくなるという傾向が見られるようです。

これは、一部で語られる「予言タブーリスト」(金銭・命・大災害の領域)に近いとされるもので、予知が困難になる“領域”が存在するという考え方です。

実際、こうした分野では予知の精度が下がるとされることがあり、その理由として「社会的混乱を避けるため」や「個人の運命に干渉しないため」とする見解もあります。

また、一部では、特定の領域で予知が働きにくい仕組みがあると考える人もいます。

とくに「数字」「確率」「金融」などの明確な結果が求められるジャンルに対しては、

インスピレーションや霊視が曖昧になりがちで、結果として「何も感じない」「視えなくなる」といったケースが報告されているのです。

さらに、一部では「予知を言葉にすると精度が下がる」という考えもあります。

夢や直感で感じた未来のビジョンを、誰かに説明しようとした時点で、本来の鮮明さが損なわれてしまう──そんな仮説です。

このため、予知能力者の中には、あえて黙っている人もいます。

「話してしまうと外れる」という経験則を持つ人も少なくなく、言語化の瞬間に情報の本質が変質してしまうのではないかという考え方が背景にあります。

また一部の霊能者は、「重大な未来は見えない仕組みになっている」と語ることもあります。

それが“天からの保護”なのか、“人類の意志の尊重”なのかは不明ですが、未来に干渉する力は、決して万能ではないという感覚を持つ人は多いようです。

つまり、予知能力者が「当てられない」のではなく、予知そのものが“当たりにくい構造”の中にあるという見方もできます。

そう考えると、予言のズレや曖昧さも、むしろ「人間にとって必要な曖昧さ」なのかもしれません。

未来を知るのは罪か可能性か?

「未来を知ることは善か、それとも罪か」

この問いは、古くから人々の間で繰り返し語られてきたテーマです。

単なるオカルトの枠を超え、宗教・哲学・倫理の領域にも深く関わっています。

日本においても、未来視や予知のような行為は、慎重な扱いがされてきました。

たとえば、弘法大師(空海)や役小角(えんのおづぬ)の記録に予言めいた記述が少ないのは、未来を語ることへの慎重な姿勢を反映している可能性があります。

予知がタブー視されたのではなく、語ることによる影響や責任の重さを意識していたとも考えられます。

また、「未来は変えられるもの」という価値観も根強く存在し、確定的に語ることを避ける文化が育まれてきたことも影響しているのかもしれません。

現代に目を移すと、「未来を予測したい」というニーズはむしろ高まりを見せています。

- 自然災害

- 経済変動

- 感染症の流行

人々の生活に関わる重大なリスクが増える中、未来を先回りして備えたいという欲求が強まるのは当然のことです。

その流れの中で、近年注目されているのが、AIによる未来予測の技術です。

人工知能は、大量のデータを解析し、特定のパターンや兆候を読み取ることで、未来に起こりうる事象を予測します。

たとえば、気象の変化や地震の前兆、経済の波、社会の不穏な動きなどに対して、AIは人間では気づけない相関関係を導き出すことで、“未来の可能性”を提示するのです。

ただし、これは「予言」ではなくあくまで「予測」。

ロジックに基づいた分析結果であり、神秘的な力や超常的な視点とはまったく異なるアプローチです。

一部では、AIが哲学的・宗教的な問いに対して新たな視点を提供する可能性があるという意見もあります。

たとえば、「人間の運命は自由か」「神の存在は証明可能か」といったテーマに、

AIがシミュレーションや推論で新たな仮説を提示する──

そうした未来像も語られ始めています。

しかし、「AIには人間の意識や魂のようなものは再現できない」とする意見も多く存在します。

つまり、どれほど高性能でも、AIはあくまで“外から見る存在”であり、内面や直感、感情のような“人間の本質”に触れることはできないと考えられているのです。

未来を知ることが全てを救うとは限りません。

知ってしまうことで不安が増したり、行動が制限されたりする場合もあります。

逆に、知らないことで防げるリスクや影響もあるのです。

未来を知る力は、「使い方次第」で可能性にも危険にもなり得ます。

それを“罪”と捉えるのか“可能性”と信じるのか──

そこに問われるのは、情報を受け取る私たち自身の姿勢なのかもしれません。

予言の正否よりも大切なこと

2025年7月5日──この日を巡る予言が現実になるのか、それとも何も起こらないまま終わるのか。

その真偽は、実際にその日を迎えてみなければわかりません。

とはいえ、予言が当たるか外れるかという結果にばかり目を向けていると、見落としてしまう大切な視点もあるのではないでしょうか。

たとえば、たつき諒という漫画家が描いた予知夢が真実かどうかに関わらず、それをきっかけに「災害に備える」「未来について考える」といった人々の意識変化を促す可能性があり、一定の役割を果たし得るとも考えられます。

このように、予言の本質は「未来を確定させるもの」ではなく、「未来への想像力を喚起する装置」として捉えることもできるのです。

過去の出来事を振り返ってみても、「予兆があった」や「事前に話していた人がいた」という逸話が語られることがあります。

1999年:ノストラダムスの大予言

2012年:マヤの予言

2025年:たつき諒の予言13年周期で滅亡予言が来るので、今回のが外れたら次は2038年です。

(ちなみに「2038年問題」というのがあります) pic.twitter.com/uSKo4kWlaY— 豆山くん (@mameyama_kun) June 26, 2025

もちろん、その多くは後から意味づけされたものであり、予言と呼べるかどうかは慎重な検討が必要です。

それでも、そうした話に触れることで、“今”をどう生きるかに目を向ける契機になることは確かです。

そして、「予言が外れた」場合、それは人間の選択や努力が未来を変えた可能性を示すとも考えられます。

不安を煽る情報に流されず、現実的な対策を講じた結果として“何も起きなかった未来”を迎えられるのであれば、それはむしろ望ましい形とも言えるでしょう。

同時に、予言の内容が誇張や誤認、意図的な演出に基づくものである場合、それに惑わされず冷静に判断する姿勢も重要です。

予言は信じるものではなく、使い方を考えるもの

そんな距離感を持つことが、情報過多の時代を生きる私たちには必要かもしれません。

予言そのものに明確な“役目”があるとは言い切れませんが、それが未来への備えを促すきっかけとなったと見ることもできるかもしれません。

そのためには、単に信じる・信じないで終わらせるのではなく、「自分にとってどんな意味を持つのか」を問い直してみる視点が求められます。

一方的に怯えるのでも、無視して済ませるのでもなく、自分の生活や行動にどうつなげるかを考える──

そのバランス感覚が、不確かな未来に向き合う際のひとつの姿勢と言えるかもしれません。

2025年7月5日が何も起こらない一日だったとしても、その日を意識して過ごした経験そのものが、私たちの中に残る“変化”として意味を持ち続けるのではないでしょうか。