横浜高校vs県岐阜商の誤審がひどすぎる!炎上した判定を徹底解説

「なんであの判定が…?」

2025年の甲子園で起きた、横浜高校vs県岐阜商の名勝負が、いまもなお議論を呼んでいます。

注目されたのは、プレーだけではありません。

試合中に相次いだ“誤審疑惑”が、Xを中心に一気に拡散され、審判のジャッジや制度そのものにまで関心が集まりました。

高校野球にはビデオ判定が導入されておらず、その背景には複雑な事情もあるようです。

とはいえ、感情では片づけられない問題がそこには潜んでいます。

そもそも、甲子園の審判ってどんな人たちなのか――?

誰が、どんな基準で、あの大舞台を裁いているのか。

この記事では、そんな“甲子園の舞台裏”にそっと目を向けてみます。

熱戦の陰で揺れる判定と、その舞台を支える人々のリアルを、わかりやすくひもといていきます。

横浜寄りの判定に炎上!

2025年8月19日、第107回全国高校野球選手権大会の準々決勝。

注目カード「横浜高校 vs 県岐阜商」は、延長にもつれ込む大熱戦となりました。

…が、その熱戦の裏で今、大きく話題になっているのが“誤審疑惑”。

Xでは「横浜寄りすぎ」「これはさすがに酷い」など、疑問や批判の声が多数投稿され、

「審判の判定が試合の流れを大きく左右したのでは?」という意見が飛び交っています。

炎上の発端は、試合中に起きた“4つの疑惑判定”。

そのひとつが、6回表・横浜の攻撃中のプレーです。

1アウト満塁からの併殺狙いで、一塁送球されたプレー。

映像を見る限り、一塁手の足はベースに残っているようにも見えましたが、判定はまさかの「セーフ」。

←6回併殺に見えるも1塁『セーフ』

→10回裏ライトが触れてからファールゾーンに転がっているように見えるも『ファール』勝敗に関わるようなこの2つの大きな誤審未遂くらいながら判定に負けじと実力で選抜王者横浜高校を倒した県立岐阜商業 pic.twitter.com/N8UebCXemr

— KW29 (@wikaesbk) August 19, 2025

これに対し、Xでは

「いや、踏んでたやん」

「どう見てもアウト」

といったツッコミが相次ぎ、動画の切り抜き投稿も一気に拡散される事態となりました。

次に議論を呼んだのが、横浜・奥村へのデッドボール判定。

映像ではボールが体に当たっていないように見えたものの、審判はデッドボールと判断。

「演技じゃない?」

「あれで出塁はおかしい」

など、疑問の声が一斉に噴き出しました。

足離れてないのにセーフ判定

当たってないのに奥村の痛がる演技に騙されてデッドボール判定

サヨナラヒット打ったのにファウル判定県岐阜商vs横浜の審判

横浜に有利過ぎるって pic.twitter.com/gin2oqgRkI— テングース (@kai74173078092) August 19, 2025

「プロ野球ならリプレー検証案件」

「これ、VAR(ビデオ判定)導入すべきレベル」

といった投稿も拡散され、高校野球の判定制度そのものへの疑問にまで発展しています。

さらに試合終盤、炎上が決定的になったのが延長10回裏の連続判定です。

ひとつは、県岐阜商の送りバントで3塁走者がアウトとされた場面。

クロスプレーとなりましたが、「タイミングは完全にセーフだったのでは?」という見方が強く、「この判定で流れ止まった」「流れ潰された」など、県岐阜商寄りの声が急増しました。

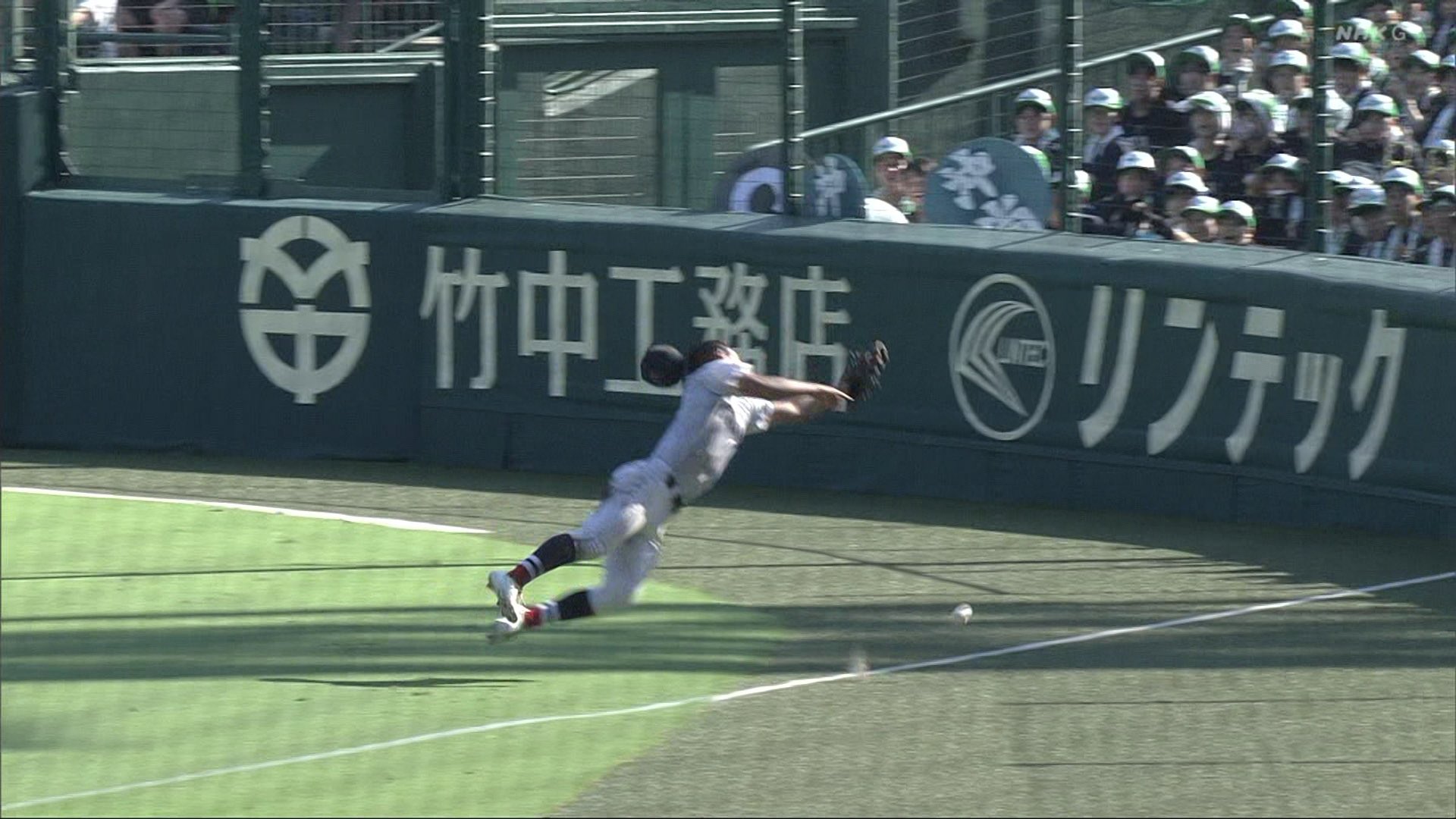

そして、今回もっとも物議を醸したのが、ライト線への打球に対する“ファール”判定です。

延長10回裏、1アウト1・3塁のサヨナラ機。

県岐阜商の打者が放った鋭い打球はライト線を襲い、映像では白線の石灰が舞い、フェアゾーンで右翼手のグラブに触れた後、ファールゾーンに転がったように見える状況でした。

にも関わらず、審判の判定は「ファール」。

この瞬間、Xは大炎上。

「これがフェアなら勝ってた」「子どもたちの努力が報われない」といった怒りの声が飛び交いました。

試合は延長11回、県岐阜商がサヨナラ勝利を収めましたが、「誤審が試合の流れを変えた可能性がある」ことは否定できません。

もちろん、審判も人間です。

一瞬の判断を迫られるなかで、完璧を求めるのは酷な話。

ですが――。

高校野球ではビデオ判定が導入されていないのが現状。

誤審とされる判定が選手たちの人生を左右するとなれば、制度そのものに目を向けなければならない時期に来ているのかもしれません。

横浜vs県岐阜商の誤審まとめ

誤審疑惑は以下の4つです。

- 6回表:一塁アウト判定 → セーフ

- 奥村デッドボール:当たっていないように見えた

- 10回裏:3塁走者ホームでアウト判定

- 10回裏:ライト線打球 → ファール判定

いずれも映像や観客の反応から「疑わしい」とされている判定で、これらの判定が県岐阜商に不利な内容と受け止められたことが、炎上の原因となりました。

中でも、「試合が終わってたかもしれない」ライト線の判定には、

「制度の問題だろ」

「もう選手の努力が報われない」

と制度批判にまで飛び火。

勝った県岐阜商ですら、ファンからは「可哀想な勝ち方」と複雑な声が漏れ、「横浜が悪いわけじゃないけど、あれじゃ疑われる」と、両校の選手たちにまで火の粉が飛んだ格好です。

高校野球における“誤審”というテーマ。

その重さと余波の大きさを、あらためて突きつけた一戦だったのかもしれません。

甲子園の審判は誰がやってる?

「そもそも、甲子園の審判って誰がやってるの?」

試合を観ていて、そう思ったことはありませんか?

Xでも、「プロの審判?」「元選手?」といった疑問がよく見られます。

まず最初に押さえておきたいのは、甲子園の審判は、通常、プロ野球の審判(NPB)ではなく、アマチュア審判が担当します。

プロの審判が関与するケースはほとんどなく、高校野球独自の運営体制の中で、アマチュアの審判員が主に登板しているのが現実です。

じゃあその「アマチュア審判」ってどんな人たちなの?というと実は意外なほど、身近な職業の人たちなんです。

- 教師

- 会社員

- 自営業

- 元高校球児など

審判は本業を別に持つ人が多いのが特徴です。

つまり、ふだんは教室で生徒に授業をしていたり、オフィスで営業資料をまとめていたりする人たちが、休日や仕事の合間を縫って、審判のトレーニングや大会のジャッジに取り組んでいるわけです。

Xでもこんな投稿が見られました。

「甲子園の審判って、会社員とか先生がやってるってほんと?」

「これボランティアレベルの熱意じゃない?」

そう、その熱意が支えているんです。

もちろん、誰でもいきなり甲子園で審判できるわけではありません。

審判員は、まず地域の審判協会などで資格を取得し、地方大会やアマチュア大会で実績を積んでいきます。

また、ルール改正の勉強会や実技トレーニングに定期的に参加していることも大切なポイント。

そうした地道な経験を経て、長年の実績と信頼を得た審判が、全国の舞台=甲子園の審判に選ばれていくのです。

ただし、その選考プロセスの詳細は公開されていません。

高野連と主催者(朝日新聞社など)によって選出されますが、どの地域から何人選ばれるか、どの試合を誰が担当するかなどは明かされていないため、Xではこんな声も。

「誤審した審判がまた担当してるの?」「透明性がないのはちょっと…」

試合の注目度が高まるほど、審判の存在にも関心が集まるもの。

とはいえ、個人名の公開や詳細な経歴の開示まではされていません。

また、年齢層にも幅があります。

30代の若手から50代のベテランまで、幅広い年齢層が審判を担当しているとみられています。

経験と判断力が重視されるため、年齢よりも「どれだけ場数を踏んできたか」が重要視されているのです。

さらに、甲子園の試合は昼夜問わず、炎天下の中で長時間におよぶことも珍しくありません。

その中で、緊張感とプレッシャーを背負いながら、一球一球を見極めていく姿勢には、正直、頭が下がります。

もちろん、完璧な判定なんて人間にはできません。

でも、だからこそ「誰がやってるのか」には注目が集まり、同時に「どうやって支えているのか」にも、もっと理解が必要なんだと思います。

甲子園の舞台には、プレーする選手だけでなく、見えないところで“もう一つの戦い”をしている人たちがいます。

審判も、そのひとつの存在なんです。

ビデオ判定なしに批判殺到

「もうビデオ判定入れてくれ!」

「選手の努力を台無しにしないで!」

横浜高校 vs 県岐阜商の試合で誤審疑惑が相次いだことで、SNSでは高校野球の判定制度そのものに批判の声が集まりました。

とくに多かったのが、「なぜまだビデオ判定を導入しないのか?」という声です。

横浜高校vs県立岐阜商業の審判、誤審してない??????大丈夫そ????

ビデオ判定とか導入してほしいなあ、、、、— れ (@afleo373) August 19, 2025

たしかに、今回の試合は歴史に残る熱戦でした。

延長11回、1点差のサヨナラ。

県岐阜商が劇的な勝利をつかみ取りました。

でも、それ以上に目立ってしまったのが――あの判定ミスたち。

「試合の流れが変わった」

「もしあの判定が違っていたら…」

そんな“たられば”が、観る側に強く残ってしまったのです。

その背景には、やはりビデオ判定未導入の問題があります。

現代のスポーツでは、誤審や微妙な判定をカバーする手段として、映像の確認が当たり前になってきています。

プロ野球やメジャーリーグでは、重要な場面でのビデオ検証が行われており、試合の公正性を保つ手段として根づいています。

それに対して、高校野球は“人の目”一本。

もちろん、審判も全力です。

限られた視野、わずかな判断時間の中で、命がけで判定を下しています。

だからこそ、ファンもこう思ってしまうのです。

プロ野球のように個人成績が年俸に直結するリーグ戦より、勝ち負けがすべての高校野球のほうが、よほど“結果が全て”の世界。

だからこそ、甲子園にはビデオ判定の導入が必要だと思う。

Xでは、こんな声が多く見られました。

横浜高校vs県立岐阜商業の誤審は本当に酷いと思う。1回だけならまだしも怪しいの2.3個続くのは最悪でしかない。試合ぶっ壊した。

— F.med (@L__J_8) August 19, 2025

実際、高校野球でビデオ判定が導入されていないのは、主にコストや設備面の問題が理由です。

地方大会すべてにカメラを設置するのは現実的ではない…それも事実でしょう。

けれど、全国大会。

しかも甲子園。

その“特別な舞台”に限って言えば、段階的な導入も考えられるのではないでしょうか。

たとえば、「準々決勝以降のみ導入」や「各チーム1回までチャレンジ可能」など。

すぐにすべては無理でも、小さな一歩は踏み出せるはずです。

Xでも、多くの共感を集めていたのはこんな投稿でした。

「誤審の責任を審判に押しつけるんじゃなくて、制度で守ってあげてほしい」

「選手と審判、どっちも守るための映像判定じゃないの?」

この視点、とても大切です。

高校野球は“青春のすべて”をかける舞台。

その試合をジャッジする審判もまた、責任とプレッシャーを背負っています。

だからこそ、両者を支える制度の整備が求められているのです。

今回の「横浜高校vs県岐阜商の誤審がひどすぎる!」という声がここまで広がったのは、

単に一試合の炎上では終わらない、もっと深い問題が潜んでいたからに他なりません。

誤審のたびに選手が泣き、審判が叩かれ、SNSが荒れる――。

そんな高校野球に、未来はあるのでしょうか?

高校野球が“美談”で終わる時代は、もう終わったのかもしれません。

これからは、“制度も含めて”フェアな舞台に変えていくことが求められているのです。