県立岐阜商が強い理由は何?公立校なのに甲子園常連のワケ

私立の強豪がズラリと並ぶ中、県立岐阜商が異彩を放ち続けています。

寮もなければ、全国からのスカウトも目立たない。

それなのに、気がつけば甲子園常連校の仲間入り。

実はそこに、公立校だからこそ築けた“勝ち方”があるんです。

しかも、ただの根性論や歴史の話では終わりません。

選手の背景、指導スタイル、地域との関係――

他の公立強豪校との違いまで踏み込んでいくと、見えてくるものは予想外にドラマチック。

「なぜここまで強いのか?」

この問いには、一度知ると忘れられない理由がありました。

目次

公立校なのに甲子園常連?

「公立で甲子園ってそんなに行けるの?」

そう思った人、けっこう多いのではないでしょうか。

岐阜県立岐阜商業高校、通称“県岐商”。

地元岐阜では知らない人はいない名門校ですが、その実績は全国的にも驚きレベル。

なんと、春夏通算61回の甲子園出場(夏31回・春30回)。

2025年夏には、ベスト4進出。

そして何より圧巻なのが、甲子園通算90勝という記録。

これは全国でも数えるほどしかない数字で、公立高校としては史上最多。

実際、中京大中京、龍谷大平安、大阪桐蔭など、私立の強豪に肩を並べる成績。

でも県岐商はれっきとした「県立高校」。

つまり、完全なる公立校なんです。

では、どうしてそんな公立校がここまで勝てるのか?

よくあるイメージとしては、「私立は全国から逸材を集めて、施設もピカピカ」。

確かに、私立では全国から有望選手を集め、最新のトレーニング設備を備えることが多いです。

一方、県岐商はというと…

基本的には地元岐阜市近郊の中学生がほとんど。

“岐阜で野球をするなら、やっぱり県岐商”という空気が根強いんです。

これはもう、伝統の力と言っていいでしょう。

野球部の創部は1925年。

そして1939年〜1948年の間には、春夏通算4回の全国優勝を達成。

この歴史と実績が、今も地元の野球少年たちに強く影響を与えています。

「県岐商で甲子園に行く」

それは“昔からの夢”であり、今も変わらず目指す場所なんですね。

ちなみに、私立の野球強豪校としては、大垣日大や中京大中京などがあります。

ただ、大垣や瑞浪といった地域にあるため、岐阜市からの通学はやや大変。

それに学費や寮費の問題もあります。

「スカウトされたけど、うちは家計的にちょっと…」

そんな声もよく聞かれます。

だからこそ、地元から通えて学費負担も少なく、しかも実績ある県岐商は、

“家族も納得の夢へのルート”として現実味があるんです。

さらに、少数ながら県外から公立の入試制度を通じて入学する生徒もいます。

これは岐阜県内の一部の高校に認められている特別な制度で、県岐商もその対象校のひとつ。

つまり、外部から見ても「そこまでしてでも入りたい」と思わせるだけの魅力があるわけですね。

また、地域のサポートもかなり厚いです。

近所の喫茶店が食事を提供したり、OBが現役選手を支援したり。

“学校”というより、“まちぐるみで戦ってる感”すらあります。

こんなふうに、伝統・地域・教育の3本柱が組み合わさって、公立校ながら甲子園常連というポジションをしっかりキープしているのが県岐商なんです。

「いやもう、シンプルに“カッコいい”だろ」

そう思わせてくれる高校って、そう多くありません。

次では、その“強さの正体”を、もっと具体的に掘り下げていきます。

「なんで県岐商ってこんなに勝てるの?」

という疑問を、5つの理由から紐解いていきましょう。

県立岐阜商が強い5つの理由

「いや、伝統だけで勝てる時代は終わったよね?」

そう思ったあなた、まったくもって正論です。

でも、岐阜県立岐阜商業高校――通称“県岐商”は、そんな常識をひっくり返す存在。

2025年夏の甲子園では、16年ぶりにベスト8進出。

そして春夏通算61回の出場、甲子園通算90勝という実績まで残しています。

どうして、これだけの結果を“今”でも出せているのか?

今回はその理由を、わかりやすく5つに絞って解説します。

① 歴史とプライドが“勝ち方”を知っている

県岐商の野球部は、1925年創部。

歴史はもうすぐ100年。

これはもう、完全に“老舗”。

特筆すべきは、甲子園での全国優勝が4回あるということ。

内訳は、

- 1939年

- 1940年

- 1947年の春

- 1948年の夏

つまり、ただ出場してきたわけじゃない。

ちゃんと“勝ってきた”歴史があるんです。

この“勝ち癖”って、チーム文化として代々引き継がれます。

だから、初めて甲子園に出る選手たちでも、雰囲気に呑まれない。

「県岐商としてどう戦うか」が、すでに頭と体に染み込んでいるんですね。

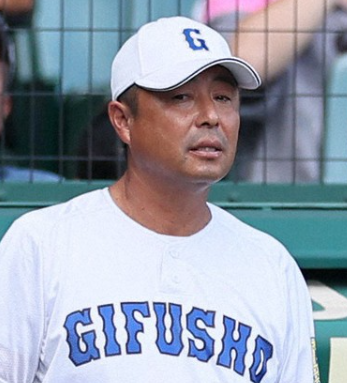

② データと戦術を駆使する藤井監督

今の県岐商を語る上で欠かせないのが、藤井潤作監督の存在です。

引用 : 毎日新聞

2023年に就任した藤井監督は、社会人野球の出身で、県岐商の副部長時代には2012年夏の甲子園ベスト8も経験しています。

その藤井監督が打ち出したのは、理詰めの緻密な野球。

「この1球」

「この1打席」

にこだわる采配で、無駄な大振りを排除。

守備も細かいポジショニングまで徹底され、分析班が提供するデータをもとに試合中に守備位置を調整するなど、戦略はまるでプロ。

「高校野球でもここまでやるのか」と驚くほど、科学的なチームづくりをしています。

③ 地元出身選手の結束力と育成

県岐商の選手は、基本的に岐阜県内出身者が中心。

特別なスカウティングをするわけでも、県外から人材を大量に集めるわけでもない。

それでも強い理由は、地元出身だからこその結束力と、選手一人ひとりの質の高さです。

2025年の中心選手を見てみると

- 坂口路歩(さかぐち・るふ):右投左打のスラッガーで、親子3代で甲子園勝利を目指す。

- 駒瀬陽尊(こませ・ひなた):小柄ながら堅守の二塁手。6試合で11打点の勝負強さも。

- 柴田蒼亮(しばた・そうすけ):2年生エース。最速145kmの直球で、東海大熊本星翔や明豊といった私立強豪を相手に堂々の投球。

つまり、県岐商は「スター1人」ではなく、全員で戦えるチームバランスの良さが武器なんです。

④ 効率重視の練習と地元のサポート

練習環境も、私立のように豪華というわけではありません。

寮やプロ仕様のトレーニング設備はなく、練習環境は私立に比べ簡素です。

ただし、グラウンド(校内野球場)はしっかり完備。

その中でどうやって成果を出すのか?

答えは、「効率重視のトレーニング」。

ダラダラ長時間やるのではなく、短時間集中で、目的を絞った練習を積み重ねています。

そして忘れてはいけないのが、地域のサポート。

たとえば、地元の喫茶店が選手に食事を提供するなど、学校だけでなく、町全体が選手を応援しています。

この“町ぐるみの後押し”は、公立校ならではの魅力ですよね。

⑤ 悔しさを力に変えるメンタルの強さ

2024年、県岐商は県大会の決勝で敗れ、甲子園出場を逃しました。

その悔しさは、選手たちの胸に深く刻まれます。

実際に、「今年こそは」という思いが2025年の原動力になったのは間違いありません。

昨年からの主力が多く残っていたこともあり、“負けを知っているチーム”の怖さが、今の県岐商にはあります。

精神的な粘り、土壇場での集中力――

「負けた経験があるから、勝てる」。

まさにそれを体現するチームです。

このように、県岐商の強さは「伝統」だけではありません。

- 戦略

- 育成

- 環境

- 地域

- 精神力

この5つが噛み合って、2025年もまた強い。

そして次は、「じゃあ他の公立の強豪校とどう違うの?」

という気になる部分を、さらに掘り下げていきます。

他の公立強豪校との違い

「公立の強豪って他にもあるよね?」

そんな声、確かにあります。

たとえば、富山の高岡商、静岡の静岡高校、愛媛の松山商など――

それぞれ地域に根ざしながら、甲子園でも結果を残してきた名門校です。

でも、それでもやっぱり言いたい。

県岐阜商だけは、ちょっと別格です。

まずは、歴史の厚みと結果の積み重ね方。

県岐阜商は2025年までに、春夏通算61回の甲子園出場、通算90勝を記録。

これは公立校では最多であり、全国でも第4位の勝利数です。

「1回出た」とか「数年に一度」ではなく、ほぼ常に甲子園の風景にいる。

それが県岐阜商というチームの“当たり前”。

さらに違いが際立つのが、育成スタイルと構成力です。

たとえば私立の仙台育英のように、県外から有望選手を集めて強化するスタイルももちろん正解です。

ただ、県岐阜商はそこに大規模な強化費や全国スカウト、寮生活に頼らず、あくまで地元出身の選手が中心という基本姿勢を崩していません。

少数ながら県外からの入学者もいますが、それは制度に則った入試の中でのこと。

「岐阜で育った子が、岐阜から甲子園を目指す」

このストーリー性こそが、県岐阜商の美学なんです。

そしてもう一つ忘れてはいけないのが、地域との一体感。

これは他の公立校でも見られる風景ではありますが、県岐阜商の場合、その“密着度”が段違いです。

たとえば、OBが試合ごとに顔を出して、声援を送ってくれたり。

「選手が町の代表」という空気感が、とにかく濃い。

まるで、町全体で“野球部”を動かしてるような感覚。

だから選手も自然と、「自分だけの試合じゃない」と気持ちが入る。

このあたり、“チーム県岐阜市”とでも言いたくなるような団結力があります。

もちろん、公立校としての課題も少なくありません。

練習時間は限られているし、

私立のような恵まれた施設があるわけでもない。

でも、だからこそ「工夫」と「集中力」が磨かれ、“シンプルに強い”のではなく、“考えて勝つ”野球が根付いているんですね。

最後に、この記事のテーマでもあったこの問いに戻りましょう。

「県立岐阜商が強い理由は何?公立校なのに甲子園常連のワケ」

その答えは、ここまで読んでくださったあなたなら、きっともう分かっているはずです。

- 100年の歴史と、勝ち方を知っている伝統

- 地元出身選手の結束力と、藤井監督の戦略力

- 設備に頼らない効率重視の練習

- 地域と一体になった応援体制

- 悔しさすら糧に変えるメンタルの強さ

これらすべてが揃っているからこそ、県岐阜商は「公立校なのに甲子園常連」と言われ続けているのです。