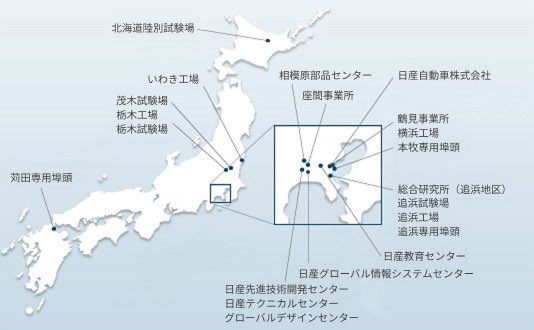

日産の工場閉鎖はどこ?国内で可能性の高い候補地と理由

「次に閉鎖されるのは、どこなのか?」

日産が進める大規模な経営再編に、国内の工場が次々と候補に挙がっていると言われています。

けれど、公式発表では工場名に触れられず、メディアも具体的な説明はほとんどありません。

それでも、いくつかの現場では静かに“変化の兆し”が見え始めています。

全国に点在する日産の工場、それぞれの事情と今の動きを照らし合わせると、何が基準で選ばれ、何が切り捨てられようとしているのか――その輪郭が見えてきます。

表には出てこない“判断材料”に目を向ければ、可能性の高い候補地も自然と絞られてくるはずです。

日産の工場閉鎖に激震

「えっ、日産が国内工場を閉鎖するの?」

そんな声が、X(旧Twitter)を中心にじわじわと広がっています。

きっかけは、2025年5月13日に発表された日産の経営再建策の進捗。

その中で、国内外で2万人規模の人員削減が掲げられており、一部報道では「さらに規模が拡大するのでは」とも指摘されています。

この発表に最も強く反応したのが、神奈川県内の工場関係者や地域住民たち。

というのも、神奈川は日産の主要生産拠点が集積するエリアだからです。

- 湘南工場(日産車体)

- 追浜工場

- 横浜工場

といった施設が立地し、まさに“企業城下町”として日産とともに歩んできた歴史があります。

実際に、湘南工場(神奈川県平塚市)ではすでに動きが出ています。

商用バン「AD」の生産終了が正式に決まり、数百人規模の人員削減が進められていると報じられました。

また、影響を受けた一部の従業員は、九州の工場への配置転換が検討されています。

雇用維持を目的とした措置とはいえ、将来的な構造改革の一環とみられています。

Xでは

「次に閉鎖されるのはどこ?」

「うちの町の工場は大丈夫なの?」

といった声が相次ぎ、現場からの不安と憶測が日に日に高まっています。

さらに報道では、国内を含む複数の工場が閉鎖候補として検討されていると伝えられており、公式な発表が待たれる状況です。

とはいえ、この問題はただの企業戦略だけにとどまりません。

地域経済への影響は大きく、従業員本人だけでなく、下請け企業や地域の小売・飲食業者まで巻き込む構造問題へと広がっていきます。

「企業の論理」と「街の生活」がぶつかる中で、“閉鎖されるかもしれない”という見えない不安が、じわじわと広がっているのです。

【悲報】日産、赤字がひどすぎてEV電池工場の建設を断念

地元自治体との協定締結からわずか3ヶ月で計画撤回。

「投資決定は間違いだった」は、マジで地元自治体に失礼すぎる。そういうとこだぞ。 pic.twitter.com/kAZPjcK9es

— お侍さん (@ZanEngineer) May 10, 2025

次は、気になる「閉鎖候補」として名前が挙がっている国内工場について、詳しく見ていきましょう。

国内で閉鎖候補の工場はどこ?

「どの工場が閉鎖の対象になるのか?」

これは、いまだにはっきり示されていない問題です。

しかし、報道や現場の動き、過去の経緯を丹念に見ていくと、浮かび上がる“候補”は確かに存在します。

まず、最も具体的な動きが出ているのが湘南工場(神奈川県平塚市)です。

商用バン「AD」の生産終了に伴い、人員削減と九州への配置転換が検討されています。

一部の従業員にはすでに打診が始まっているという報道もあります。

とはいえ、なぜ「AD」の生産終了という情報だけが先行し、他のラインや車種についての動きが報じられていないのか。

現時点では、詳細な情報が限られているのが実情です。

次に注目されているのが横浜工場。

設備の老朽化や土地コストの高さなどが指摘されています。

一方で、ここは日産のグローバル本社が置かれている地区でもあり、工場の機能を縮小する場合も、かなり慎重な対応が求められると見られています。

続いて追浜工場(横須賀市)。

ここでは、過去にEV「リーフ」の生産の一部が栃木工場へ移管された経緯があります。

また、港湾に隣接し、テストコースなどへの投資も行われているため、生産・輸送面での利便性が評価され、拠点としての維持が期待されています。

一方で、運用コストへの注目も高まりつつあり、コストと効果のバランスが今後の焦点です。

栃木工場については、比較的新しい設備を備え、現在はEVのリーフの生産も担う重要拠点です。

しかし今後も継続的な投資が行われるかどうかが注目されており、地域の雇用やサプライチェーンの再編によって状況が変わる可能性は否定できません。

九州工場(福岡県苅田町)は、量産拠点として重視されてきました。

しかし一部報道では、電池工場の建設計画が凍結されたとされており、再編対象になるのではないかとの見方もあります。

投資の方向性が今後の判断材料となりそうです。

いわき工場(福島県)は、エンジンや部品の生産を行っている拠点。

小名浜港が近くにあり、「港がない」という指摘は誤りです。

現在注目されているのは、物流コストや効率といった点で、他工場との連携次第では動きが出る可能性もあります。

各拠点が抱える課題や条件の違いから、検討対象となっている工場がいくつか浮かび上がってきます。

共通して注視すべきポイントは、以下のような要素です。

- 設備の老朽化

- 物流コストと効率

- 人材確保の難易度

- 電動化対応の投資計画の有無

- 地域経済や政治的影響の大きさ

また、メディアは「雇用は守られる」「配置転換で対応する」といった面に焦点を当てる一方で、具体的な工場名やスケジュールについての情報は限られています。

つまり、「閉鎖の可能性がある工場がどこか?」という問いに真正面から答えている報道は、まだほとんどありません。

※追記5/17

追浜(おっぱま)工場(神奈川県横須賀市)と湘南工場(同県平塚市)を閉鎖する方向で調整が進められているそうです。

工場閉鎖の理由と今後の影響

なぜ、今、日産は国内工場の見直しに踏み切ろうとしているのでしょうか?

背景には、業界全体を取り巻く構造的な変化が影響しています。

まず一つ目の理由は、電動化の加速です。

世界的にガソリン車からEVへの移行が進む中、日産も生産体制の再構築を迫られています。

そのため、工場の役割が見直され、設備の更新が必要とされるケースも出てきているのです。

次に、生産コストや効率の問題もあります。

土地代、人件費、物流コスト――それらを見直さずして、グローバルな価格競争には勝てません。

特に都市部や老朽化した工場は、コスト面から再編の対象になりやすいと見られています。

さらに、人材確保の課題も背景のひとつです。

一部の工場では、地域の人口減少などの影響で、若い人材の確保が難しくなっているとの声もあります。

これは生産効率の観点だけでなく、長期的な持続可能性にも関わる問題です。

こうした背景を受けて、すでに動きが表面化しているのが湘南工場(神奈川県平塚市)です。

ここでは、商用バン「AD」の生産終了(2025年11月予定)に伴い、生産縮小が進行中です。

あくまで工場全体の閉鎖は決まっていませんが、これが日産再編の“現場レベルでの第一歩”であることは間違いありません。

この動きは、他の拠点にも広がる可能性があります。

報道では、国内を含む複数の工場が再編対象として検討されているとされています。

具体的な工場名やスケジュールは明らかにされていないものの、関係者や地域住民の間では「次はどこなのか?」という不安の声が高まっています。

そして忘れてはならないのが、工場閉鎖が地域社会に与える影響です。

単に工場がなくなるだけではありません。

雇用が失われれば、関連会社、商店、飲食店などにも影響が波及します。

過去に閉鎖された村山工場の例では、閉鎖後、周辺の商店街は大きな影響を受けました。

こうした実例があるからこそ、「工場再編」というニュースは地域にとって極めて敏感な話題なのです。

もちろん、日産としても、すべての工場を閉鎖するわけではありません。

今後のEV生産や輸出拠点として重要な役割を担う工場もあります。

雇用を守るための配置転換や、既存工場への機能集約など、柔軟な施策も取られていくでしょう。

それでも、「どこが残り、どこが見直されるのか」は今後の戦略によって大きく変わる可能性があります。

これは単なる企業の再編ではなく、地域の未来に直結する問題です。

次に動くのはどこなのか――。

その行方を見守る目を、私たちは持ち続ける必要があります。