参政党は何がヤバイの?デマと思いこみの強さが嫌われる理由?

最近、参政党という名前を耳にする機会が増えましたよね。

私の家のポストにも参政党のチラシが入っていました。

支持を集めているのは事実。

でも、その一方で「なんかヤバイ気がする」「陰謀っぽいよね」という声も確実に増えています。

なぜ、ここまで賛否が分かれるのか。

しかもその“分かれ方”が、ちょっと普通じゃない。

「デマ」「信じすぎ」「思いこみ」……そんな言葉が飛び交い、議論がかみ合わない。

そこには、ふだん政治に無関心な人ほど引き込まれる、ある“構造”があるようです。

たとえば、ニュースの裏側を知りたい人。

なんとなく今の社会に不満を感じている人。

そうした感覚と、参政党のメッセージはどこかで重なってしまう。

そのとき私たちは、何を見て、何を見逃しているのか。

いま一度、立ち止まって考える必要がありそうです。

参政党はなぜヤバイと言われる?

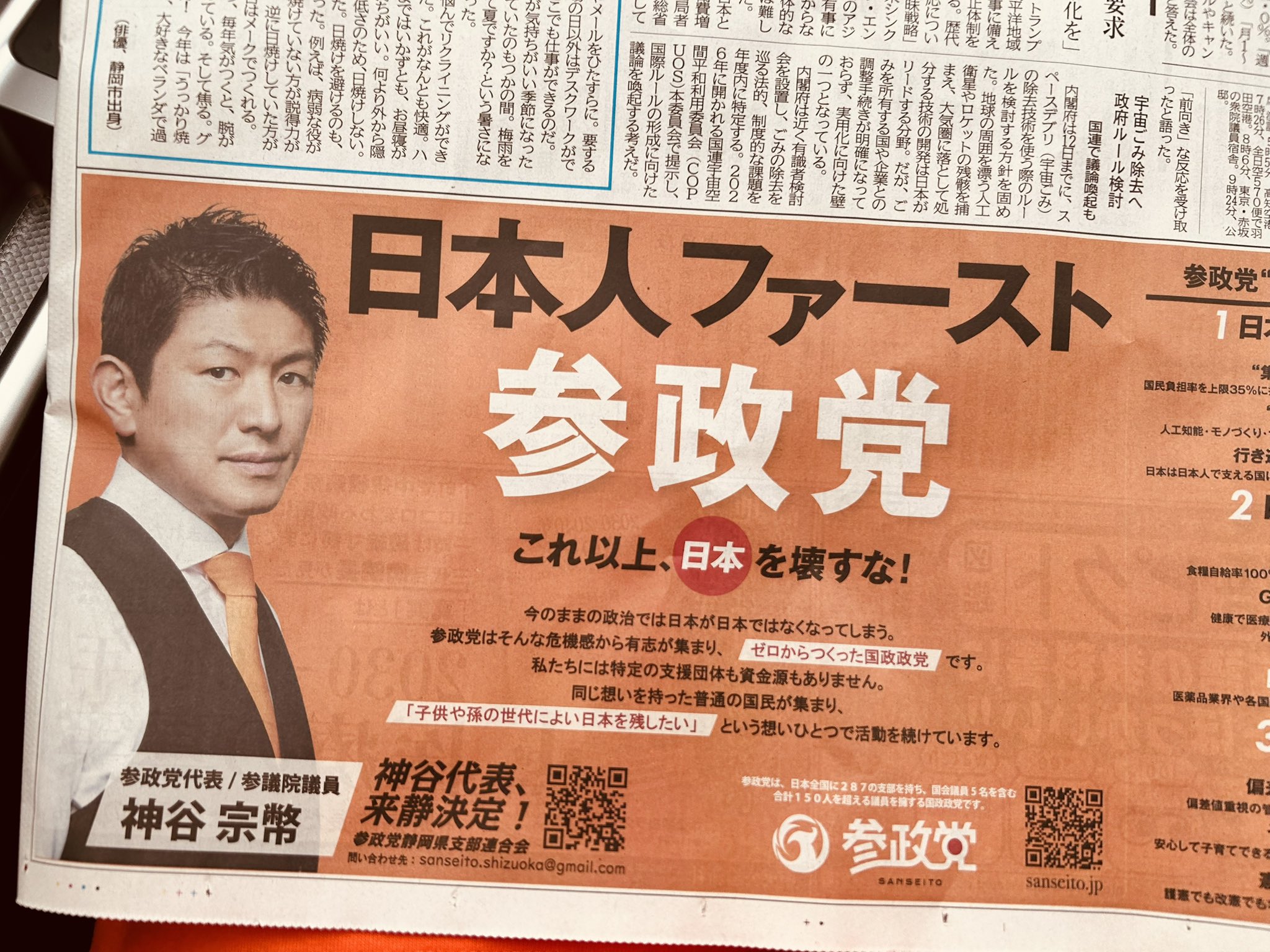

参政党って、ちょっと前まで「新しい政党」として話題になっていました。

「今の政治に不満がある」

「既存政党にはもう期待できない」

そんな思いを持つ人たちの“受け皿”になっていたのは確かです。

でも最近、「なんかヤバくない?」という声も増えてきました。

実際、Xではこんな声が流れています。

「最初は共感してたけど、気づいたら演説が“あれ?”って感じに…」

「好きだったけど、なんか言いにくい雰囲気がある」

では、なにがそう思わせるのでしょうか。

たとえば、神谷宗幣の演説はテンションが高くて耳に残ります。

神谷宗幣 『(ワクチンについて言及すると)絶対叩かれるし色々言われると思うけど、もうこれ突き進んでいきましょうと。ちゃんと正しい事は正しいと言って、何年後かに必ず政府や他の政党がしまったと思う時が来るから、その時まで言い続けましょうねっていう事を約束したんです。』 pic.twitter.com/ZBsfclOEJj

— さいたま🗳️参政党は参院選全選挙区に候補者を擁立🗳️ (@saitama_5992) April 19, 2025

しかも、こういった話が、検証よりも熱意とテンションで押し通される。

もちろん、一部の政策(たとえば外国人土地取得の規制など)には一定の議論の余地があることも事実。

ただ、そうしたデータに基づく部分と、陰謀論的な主張とがごちゃまぜに扱われているところが、混乱を生んでいます。

しかも、その伝え方にも特徴があります。

- 感情を揺さぶるような強い言葉

- 仲間意識をくすぐるメッセージ

- 派手な演出

こうした演説スタイルは、まるで宗教や自己啓発セミナーのような雰囲気をまとっています。

そのため、内容というよりも「空気」で引き込まれていく人も多い。

そして、知らず知らずのうちに反対意見を言いづらくなる空気を生むことがあるのです。

「ちょっと違うかも」と思っても、「まだ目覚めてないだけだよ」と言われてしまう。

すると、だんだん黙る人が増えていく。

それって、本当に“自分で考える自由”がある社会と言えるのでしょうか。

参政党は「自分の頭で考えよう」と言いながら、一方向の考えを強く信じる空気をつくっているように見える。

そこが「ヤバイ」と言われる一番の理由かもしれません。

デマと思いこみの構造とは

参政党の主張が「すべてデマだ」と言い切るのは、さすがに雑です。

たしかに、外国人の土地取得や教育の見直しなど、議論すべきテーマはあります。

実際、それが既存の政治に不信感を持つ人たちから共感を集める要因になっているのも事実です。

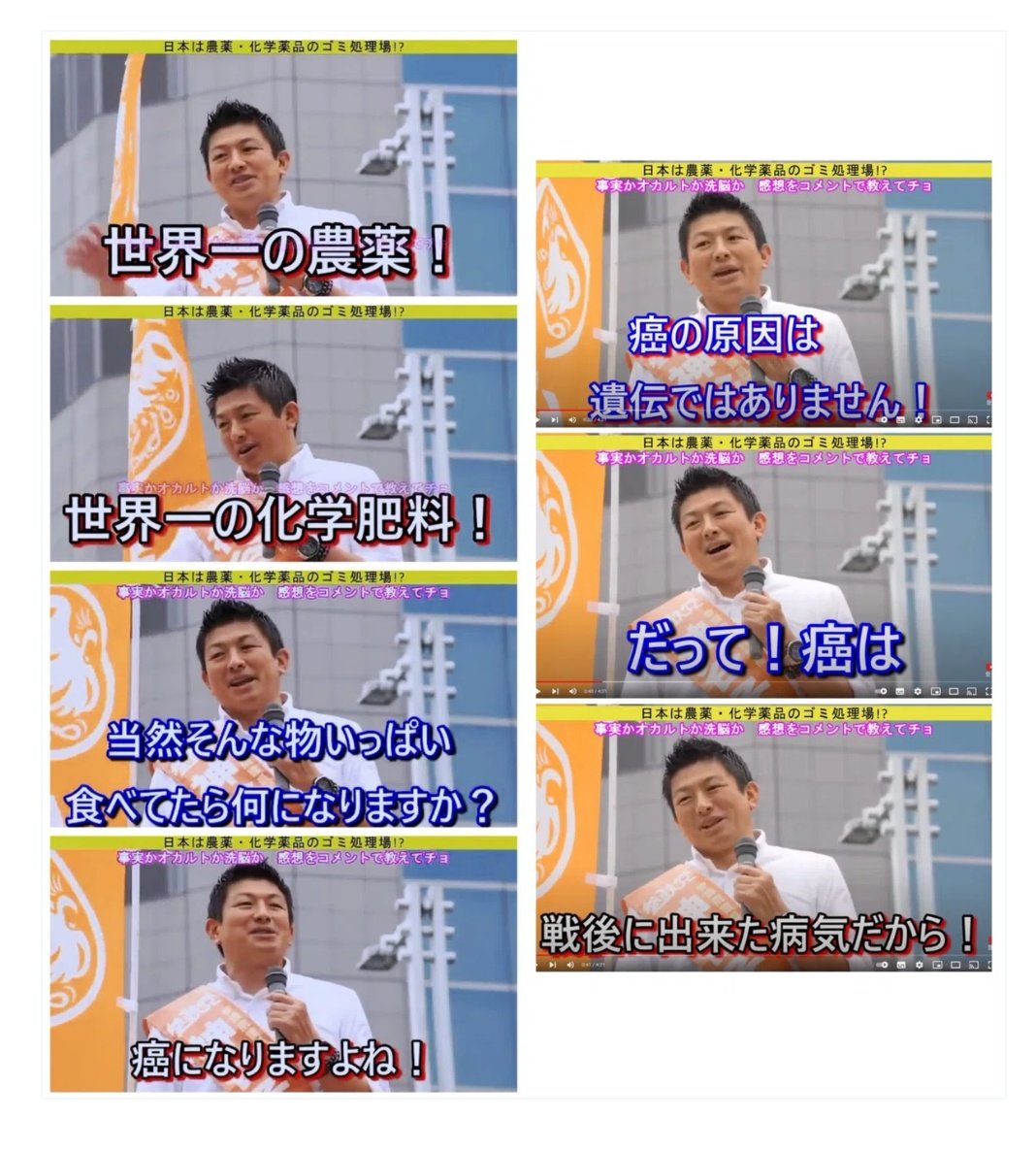

けれど、その中に混ざってくるのが、「本当にそれ言い切って大丈夫?」と思うような話。

実際、Xで参政党と検索すると「カルト」と出てきます。

こうなるともう、科学的な議論というより、信念の話になってしまう。

そして怖いのは、そうした「信じたい情報」が、あっという間に“仲間内の常識”として広がっていく構造です。

Xでは、こんな声も見られます。

参政党支持者のツイート流れてきて、怖いなと思うのが、

自分たちが正解、周りが敵、みたいなツイートが多い

政治に正解はないし、みんなで作り上げるものなのに他は敵って…

カルトにハマった人のツイートみたいで怖い。— まめとうふ (@DG7hgV3J5t28086) July 12, 2025

これ、信じてる側からすれば「気づいた人」。

でも、外から見れば「思いこみが強くなってる人」に見えることもあります。

ここにあるのは、いわゆる「デマ」の話ではありません。

むしろ、「本人は真実だと信じてる」からこそ生まれる、思いこみの強さです。

参政党の演説やSNSでは、「テレビは信用できない」「教科書は偏っている」と強調される傾向があります。

もちろん、メディアに対する不信感は現代人の共通感情かもしれません。

でも、そこから「公的な情報はすべて操作されている」という考えにつながると、もう冷静な議論が難しくなる。

話を“信じる or 敵”という極端な構図になってしまうのです。

一部で、「賛同すれば仲間、疑問を持てば敵」といったスタンスが見られることもあります。

こうなると、何を言っても「洗脳されてる」「わかってない」と返されてしまう。

そしていつの間にか、「自分の頭で考える」はずだった場が、同じ意見しか許されない空気に変わってしまう。

こうした傾向は、宗教やビジネスセミナーのような、強い信念を煽る構造に似ていると感じられる場面もあります。

断定は避けますが、強い確信と、対話の難しさがあるのは事実です。

結果として、情報が「選べなくなる社会」とまでは言いませんが、選びにくくなる空気が広がるリスクはあります。

本来、政治の場は多様な視点があってこそ。

「この意見は好きだけど、この点は微妙かも」と言える自由が必要です。

でもその自由が、“反逆”のように受け取られる雰囲気が生まれたとしたら――それは、どんな政党であっても、注意すべきサインです。

参政党が嫌われる本当の理由

「参政党って、なんか“ヤバイ”って聞くけど本当?」

そんな声、よく見かけます。

でも実際は、論点がズレたまま信じてしまう空気に警戒が集まっているのです。

まず大切なのは、参政党が全否定されるべき政党ではないこと。

教育、農業、国の主権など、議論すべきテーマに真剣に取り組む姿勢は、既存政治に不満を抱く層の共感を呼んでいます。

しかし、そこに「疑いにくさ」が混ざることで問題視されることもあるのです。

たとえば、演説が熱いから耳を傾けたら「熱い主張だな、でも…」と感じる人も多い。

実際、Xではこんな投稿が見られます。

参政党を支持してる人の何が怖いかって「ここがおかしいよ😢」と指摘してくれる人の声には一切耳を傾けず「大丈夫です‼️それは神谷さん(もしくは党)に確認したところ誤解とのことです‼️☺️❤️」ってなんでもかんでも自分で調べず党の関係者に確認して満足しちゃうところなのです😂

— あくあ (@aqua3687) July 12, 2025

これ、すごく共感できませんか?

要は、共感から違和感に切り替わる瞬間があるんですね。

しかも、その違和感を口にしにくい雰囲気も生まれています。

「そんなこと言ったら洗脳されてるって言われちゃうよ」

こうなると、まるで流される感じに。

だからこそ、「言いたいことも言えなくなる」という感覚が生まれていく。

さらに、懸念が強まる要素があります。

不思議だ。参政党のような小政党がなぜ全選挙区に候補者を立てられるのか。日本で国政選挙に出る時莫大な供託金が必要だ。参院も衆院も選挙区300万円、比例は600万円。全選挙区に候補を立て比例も立てている。この資金源は何処から流れてくるのか?背後に国際カルト宗教の強大な資金源があるのでは?

— 澤田愛子 (@aiko33151709) July 6, 2025

参政党が嫌われる本当の理由は、主張そのものではなく、疑いづらい空気や修正しづらい体質、対話を断ち切る思いこみの強さ。

そこに、「ヤバイ」と「嫌われる理由」がつながっているのではないでしょうか。

そして、それは「デマと思いこみの強さ」が嫌われる理由でもあるのです。