STAP細胞が実は存在していた?日本で報道されない理由を解説

「実はSTAP細胞が存在していた?」

そんな言葉を最近ネットで見かけて、驚いた方もいるかもしれません。

「あれって結局、なかったんじゃなかったっけ?」

そう思ったあなたにこそ知ってほしいのが

- どうして今また話題になっているのか

- 日本ではなぜほとんど報道されていないのか

ということ。

科学的に否定されたはずの話題が、なぜここまで“尾を引く”のか。

そしてそこに、どんな背景や温度差があるのか。

日本で報道されない理由には、想像以上に“静かなリアル”が隠れているかもしれません。

今回はその裏側について、科学に詳しくない人にもわかりやすくお伝えしていこうと思います。

結局、STAP細胞あったの?なかったの?

「ねぇ、STAP細胞って…結局あったの?なかったの?」

最近、そんな声がSNSでまたチラホラ見かけられるようになりました。

きっかけは、アメリカで“STAP細胞に関連する特許”が認められたというニュース。

あれ?じゃあ、やっぱり本当だったの?

…そう思ってしまいますよね。

でも、これはちょっと誤解を生みやすい話なんです。

科学的な結論から言うと、今のところSTAP細胞は「存在しなかった」というのが世界中の科学者の共通認識なんですね。

その理由ははっきりしています。

2014年、小保方晴子が会見で「STAP細胞はあります」と力強く発言。

世紀の大発見だと大騒ぎになったのに、その後すぐに「画像の不正」「データの使い回し」などの問題が指摘されました。

理化学研究所による調査でも、科学的不正が公式に認定され、Natureに載った論文は撤回。

しかも、国内外の研究者が何度も実験をやり直しても、同じ結果は一切出ませんでした。

科学の世界では、「誰がやっても同じになる」ことが大前提。

それができないなら、どんなに希望に満ちた話でも“なかったこと”になってしまいます。

ただ、一部の再実験では、細胞に多能性の兆候(特定の遺伝子の働き)が見られたとされる場面もありました。

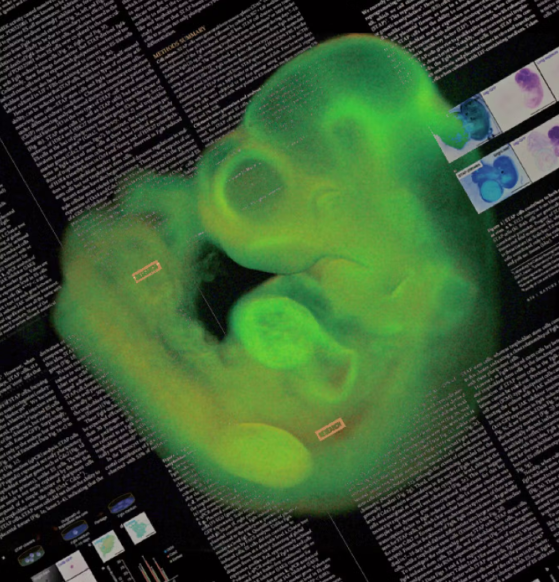

引用 : 日本経済新聞

でもこれも、偶然なのか、別の細胞が混入したのか、明確な説明ができなかったんです。

そして決定的なのが、最も重要な証拠とされる「キメラマウス(多能性の証拠)」の作成にも失敗したこと。

これでは、科学の世界では認められません。

では、なぜそんな「なかったこと」が、今また注目されているのか?

次の章では、再燃のきっかけとなった“あの特許”の話をわかりやすく紹介します。

STAP細胞が話題になっている理由

「えっ、STAP細胞って、まだ話題になってるの?」

そんなふうに思った方、意外と多いんじゃないでしょうか。

でも実はここ最近、またネット上で注目され始めているんです。

きっかけは、アメリカでSTAP細胞に関連する特許(特許番号:US11963977B2)が2022年に正式に認められたという事実。

「え?じゃあやっぱり本物だったってこと?」

…と考えたくなる気持ち、よくわかります。

ただ、ここでちょっと立ち止まって整理しましょう。

この特許が認められたのは、「酸ストレスで細胞を初期化する方法」というアイデア。

つまり、STAP細胞そのものの“存在証明”ではなく、その“着想の新しさ”が評価されたものなんです。

特許というのは、「この技術には独自性があります」と特許庁が認めたアイデアの保護制度。

科学的に「正しい」とお墨付きをもらったわけではないんですね。

でも、ここがややこしいところ。

特許が出たというだけで、「やっぱり真実だったんじゃ…?」と感じてしまうのも無理はありません。

さらに火に油を注いだのが、SNS、特にX(旧Twitter)での反応です。

「アメリカでは認められてるのに、日本はなぜ黙ってる?」

「小保方晴子は本当は正しかったんじゃ?」

…という投稿が続々と出てきました。

しかもこの特許には、小保方晴子の論文も引用されています。

出願者は、彼女と一緒に研究を進めていたチャールズ・バカンティら。

彼はSTAP現象の発案者ともいわれ、現在もその可能性を信じて研究を続けているそうです。

また、ロシアやオーストラリアでも、STAP細胞の“第1パート”とされる技術に関連する特許が取得されたとされているんです。

こうなると、「海外では研究が進んでいるのに、日本だけが遅れているのでは?」と疑問を持つ人も出てきますよね。

一方で、こうした盛り上がりに対しては懐疑的な声も当然あります。

「特許と科学的証明は別物だよ」

「そもそも再現できてないじゃん」

と冷静に突き放す人も少なくありません。

さらにSNSでは、「iPS細胞を優先したかったから潰した」「理研が隠した」なんて話まで飛び出しています。

いわゆる陰謀論的な主張も交じり始めている状況です。

もちろん、こうした説には今のところ信頼できる証拠は見つかっていません。

でも、信じたい人は信じるし、疑う人はとことん疑う。

つまり、今のSTAP細胞って、科学の議論に加えて“信じるかどうかの物語”にもなっているんです。

なぜそんな「物語」に人々が惹かれるのか?

その背景には、かつてのメディア報道と、今の“沈黙”の落差が関係しているのかもしれません。

ということで、次の章では「なぜ日本ではSTAP細胞がほとんど報道されないのか?」という疑問にわかりやすく答えていきたいと思います。

なぜ日本で報道されないのか

「えっ、そんな大事な話なのに、なんでニュースでやらないの?」

これ、STAP細胞の特許のことを知った人がまず疑問に思うところです。

実際、SNSでは再び注目されているのに、日本のメディアではほとんど触れられていません。

その理由、ひと言で言うと

いろんな立場の“大人の事情”が絡んでるから

なんです。

詳しくみていきましょう。

まず最初に挙げたいのが、メディア自身の過去の報道。

2014年、STAP細胞が発表されたとき、日本中のメディアは「これぞ医療革命!」と大フィーバー。

ニュースは連日この話題で持ちきり。小保方晴子の登場に視聴率もバク上がりでした。

でも、その後まさかの展開。

- 画像の不正

- 研究データの問題

- 論文撤回

このようなことが立て続けに起きる中、関係者である笹井芳樹教授の自死というあまりにも重い出来事も起きました。

理化学研究所による厳格な調査も行われ、研究の信頼性はゼロに。

世紀の発見から一転、「歴史的な研究不正事件」となったのです。

そしてNHKが放送した特集番組『STAP細胞 不正の真相』は、BPO(放送倫理・番組向上機構)から「放送倫理違反」と正式に認定されました。

それほど、報道の側にも問題があったということなんです。

だからこそ、今さら「STAP細胞に関連する特許が出た」と取り上げようものなら…「じゃあ、あの時の報道は間違ってたの?」というツッコミがくる。

それを恐れて、メディアは一種の“無言のスルー”を続けているわけなんですね。

次に、科学界のスタンスです。

STAP細胞の再現実験は複数回にわたって行われましたが、結果はすべて失敗。

細胞の初期化やキメラマウスの作成など、多能性を裏付ける結果は出ていません。

科学者たちの多くは、「新たな証拠がない限り、話題にする意味が薄い」と考えています。

これは陰謀でも無関心でもなく、あくまで“科学的態度”としての慎重さです。

そしてもうひとつ。

この話題が今では社会的タブーになりかけているという現実。

報道の過熱、小保方氏への過剰なバッシング、関係者の死。

こうした出来事の記憶があまりにも重たすぎて、

メディアも、科学者も、一般の人も、「触れたくない」空気が漂っているんです。

さらに言えば、一般の関心も以前ほど高くありません。

当時のようなセンセーショナルな報道もなく、特許の内容が専門的で難しいこともあって、「よくわからないままスルー」されがちです。

でも、だからこそ思うんです。

本当にそれでいいのかな?って。

というのも、特許の取得は「存在の証明」ではなく「アイデアの保護」。

けれど、その事実すらきちんと伝えられないまま忘れ去られていくとしたら、それはちょっともったいない話だなとも思ってしまいます。

「STAP細胞が実は存在していたのでは?」

そう噂され続ける理由には、こうした様々な大人の事情や配慮によって起きてしまうのかもしれませんね。

今もこの話題がネットの片隅でくすぶり続けているのは、科学のあり方、報道の責任、社会の記憶の在り方など、私たちが考えるべきいろんな“問い”が詰まっているように思います。