南港ストリートピアノの炎上理由は5つ!下手くそは弾くなってこと?

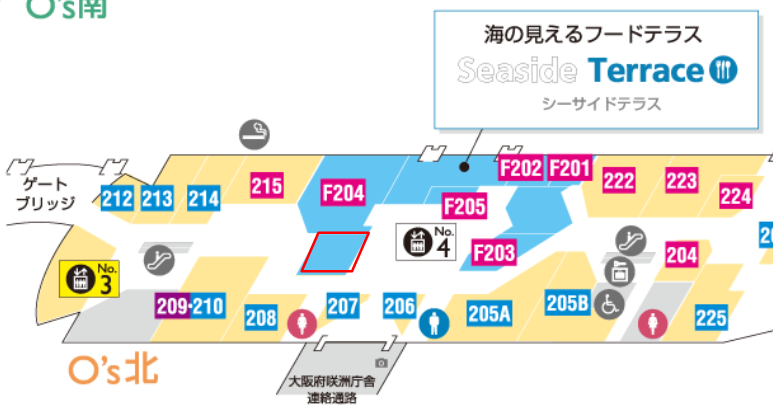

大阪・南港の「ATCシーサイドテラス」に設置された南港ストリートピアノが、いまSNSで大炎上中です。

火種になったのは、2025年3月22日に運営の公式X(@nankostreetpf)が投稿したある一言。

それがまさかの「下手くそは弾くなってこと?」と受け取られる内容で、ネットは大騒動!

「ストリートピアノって誰でも自由に弾いていいんじゃないの?」

「音楽に上手いも下手もあるの?」

そんな声が飛び交い、議論は加熱する一方です。

今回は、南港ストリートピアノがなぜここまで炎上したのか?

その理由を5つに分けてわかりやすく解説していきます。

目次

南港ストリートピアノが炎上!

ことの発端は、南港ストリートピアノの運営さんが投稿したこちらが炎上するきっかけになりました。

#南港ストリートピアノ からのお願い

こんな掲示はしたくなかった、、というのが正直な気持ちです、、

「練習は家でしてください」

こんなこと書かなきゃいけないなんて想定外でした。

間違うのはしょーがないんです、、生身だから😅

でも、人の練習聞かされる側はたまったもんじゃないんです。 pic.twitter.com/mRldm3fiV0— 南港ストリートピアノ (@nankostreetpf) March 22, 2025

- 練習は家でしてください

- 人の練習聞かされる側はたまったもんじゃないんです

- 手前よがりな演奏は『苦音』です

うん、めっちゃ怒ってるやん。

しかも、その後にさらに追い打ち。

「こんなこと書かなきゃいけないなんて想定外」

「生身だから」

あぁ…出ちゃった、人間味の暴発。

たぶんね、運営さんも爆発するまでは

「これ書いてええんか…?いや、言うしかないやろ…!」

って葛藤してたと思うんですよ。

でも、それを全国ネットでさらっと言っちゃう勇気。

結果どうなったかというと、ドカーン。

この投稿、わずか1日で145万回以上も表示されて大バズり。

そしてネット民の大合唱が始まります。

「え?下手な人は弾くなってこと?」

「ストリートピアノって“誰でも自由に”弾ける場所ちゃうん?」

「それ、プロ用ステージじゃなくて公共スペースやろ?」

そう、みんなの頭の中にあった

ストリートピアノ = 自由

ってイメージを、バッサリ切り捨てにきた運営の一言。

そりゃ荒れるよね。

しかもこれ、ただの意見じゃなくて“公式の発信”だったのが大きいですよね。

お店で例えると、

「うちのカフェは誰でもどうぞ」

って言ってたのに、いきなり

「静かに食べられない人は帰って」

って貼り紙出されたみたいなもの。

そのギャップに、みんな「え、ルール変わったの?聞いてないけど!?」ってなったわけです。

しかも今回、問題になったのは“演奏のうまい・下手”じゃなくて、

「その判断って誰が決めるの?」っていう、もっと根っこの部分。

要するに、運営の価値観でこれは苦音ですってジャッジされる世界になったら、もう何もできんやん!って話なんですよ。

Xでは、

「こういうこと言うからピアノから人が離れるんだよ」

「上手くなるまで家で弾けって、じゃあいつ外で弾けるの?」

「弾きたいけど怖くて無理になった」

みたいな萎縮の声が大量に出てて、もはやピアノ界の“炎上フェス2025”開催状態。

一方で、

「確かに聞くに耐えない音もある」

「ルール守らない人多すぎたし、気持ちはわかる」

みたいな擁護派もいて、SNS上では真っ二つに割れてます。

正直、この話題って、ただの「ピアノマナー問題」じゃないんですよね。

「公共の場って誰のためのもの?」

「自由と配慮って、どう両立するの?」

そんな、ちょっと深いテーマまで浮かび上がってきちゃうやつ。

でもまあ、とりあえずひと言だけ言わせてください。

“苦音”って言葉、パンチ強すぎるんだよな。

炎上理由は5つ

「なんでここまで大炎上したん?」

正直、ちょっとした発言が燃えるのはSNSあるあるですが、今回の南港ストリートピアノの件は、火力が段違いなんですよね。

もうバーナー級。

燃えすぎて煙でピアノ見えへんレベル。

それだけ多くの人の感情に触れたってことなんですよ。

では、その燃料になった理由ってなんだったのか?

ここからは、炎上が広がった原因をズバッと5つに分けて、わかりやす〜く解説していきます!

1つ1つ見ていくと、

「あ〜これ、言われたらキツいな…」とか「そりゃ反発も来るわ」ってなるはず。

「練習は家で」の衝撃ルール

まず一発目の衝撃ポイント。

ストリートピアノの自由、ガチで否定されてます。

ストリートピアノって、上手い人も初心者も、誰でも気軽に楽しめる場所だったんですよ。

それが突然の「練習は家で」ルール。

え?急にハードル上がるやん!

Xではすぐにこんな声が。

「下手でも弾けるのがええとこやん!」

「自由を奪うなー!」

まさに音楽の自由区だった場所が、急に入場テストありの特別区になっちゃったわけです。

しかも、「どこからが練習なの?」って問題もあるんですよ。

だって、つっかえながら弾いたら練習なの?

初心者が頑張って1曲通すのも練習?

それともただの表現?

線引きがふわっふわで、みんな頭に「???」が大量発生。

「弾くこと自体が練習やろ!」

って声も上がって、もはや哲学バトル状態。

さらに爆発的に燃えたのが、あのセリフ。

「人の練習聞かされる側はたまったもんじゃない」

これがもう…刺さった人、多かったと思うんですよね。

「え、それって下手な演奏=迷惑ってこと?」

「下手は来んなって言われた気がするんだけど…?」

でも運営側にも理由はあったみたいです。

実はこのピアノ、フードコートの中に置かれてたんですよ。

「いや、そらちょっと特殊やん!」って話。

お客さんが食事してるすぐそばで、ピアノの練習が始まったら…

そりゃクレームも来るかもしれん。

だからこその「練習は家で」ルールだったわけです。

運営としては、「快適な空間を守るため」って意図があった。

でもそれに対して、

「じゃあ場所変えればいいじゃん!」

「ピアノ撤去すれば?」

という逆ギレ…いや、逆アンサーが殺到。

これがまさに配慮 vs 表現の自由という大バトルに発展。

その結果、いろんな立場の声が飛び交いました。

たとえば批判派。

「ストリートピアノの精神が崩れたわ」

「初心者排除かよ」

「音楽ってそんな敷居高いんか?」

完全に自由派の逆鱗に触れた感じ。

一方で、少数ですが擁護する声も。

「確かにフードコートで延々つっかえてたらきついよね」

「多少のルールは必要かも」

とはいえ、ほんの一部。

大多数は「それでも言い方があるやろ!」って意見でした。

そして今の状況。

例の「練習は家で」発言以降、運営側からの追加説明はナシ。

沈黙!

その間に、炎上はさらに拡大しXでは「#南港ストリートピアノ」がトレンド入り。

議論は

「ピアノに限らず、公共空間って誰のもの?」

みたいな方向にまで進んでます。

もうピアノどころか、社会哲学の話になってきた。

ということで、まとめると、この“衝撃のルール”がここまで問題になったのは、

ただの注意喚起じゃなくて、「排除」に聞こえてしまったこと。

自由に楽しむ場だと思ってたのに、急に「選ばれし者だけ」みたいな空気になったら…そりゃガッカリしますよね。

「苦音」発言の挑発性

炎上のキーワードといえば、「苦音(くおん)」。

字面だけでも、ちょっと怖いですよね。

優雅な音楽の話をしているはずなのに、言葉がまるで呪文。

なぜここまで挑発的って言われてるのかを整理してみましょう。

まずはこの「苦音」ってワード。

パッと見、「苦しい音」って読めちゃうんですよね。

つまり、「聞くに堪えない音」っていう、まぁまぁキツめなニュアンス。

X(旧Twitter)では、

「それって下手な人の音ってこと?」

「苦音って…演奏者に言うワードじゃないでしょ?」

みたいに、感情ぶち上げのリプがバンバン飛んでました。

しかも運営さん、他にも言ってたんですよ。

「手前よがりな演奏」とか、「自己満足で弾くな」的な言い回し。

これね、完全に上からトーン。

そりゃユーザーも「いや、誰目線?」ってなりますわ。

「楽しむために弾いてるのに、評価される筋合いないわ!」

「苦音って、誰がジャッジするん?お前かい!」

と、ツッコミどころ満載な状態です。

そもそもストリートピアノって、プロの演奏会じゃなくて、

「初心者でも音楽しよ〜」

「自由に表現していいんだよ〜」

っていう、オープンな空気が魅力だったはず。

そこに「苦音」なんて言葉が飛び出したらどうなるか?

一気に自由の象徴から、選ばれし者の空間に早変わり。

じゃあ運営はなんでこんな表現したのかというと…

ここで出てくるのが、フードコート問題。

例のピアノ、実は飲食スペースのど真ん中にあるんです。

お客さんがカレー食べてる横で、ベートーヴェンの練習始まったら?

そりゃクレームも来るって話。

だから運営も、「これはマズいな…」と頭を抱えてたのかもしれません。

で、ついに出たのが「苦音」ってワードだったわけです。

たぶん、言葉のチョイスに感情のボルテージが乗っちゃったんでしょうね。

でもこれが完全に裏目に出ました。

SNSではもう、怒りの声が止まりません。

「“苦音”ってただの侮辱やん」

「音楽楽しんでる人をバカにしてる」

「傲慢すぎてドン引き」

などなど、怒涛のフルコンボ。

中には、「ストリートピアノの魅力を台無しにした」という強烈な批判も。

しかもこの苦音という表現、めちゃくちゃ拡大解釈されて、

「要は、下手くそは弾くなってことね?」

と変換される始末。

「誰が上手い下手を決めんのよ?」

って、もはや音楽の採点制度問題にまで話が飛び火。

一応、一部ではこんな声もありました。

「確かに、聞き苦しいのもあるし…」

「フードコートだし、多少は配慮必要では?」

でも、ぶっちゃけ少数派。

炎上の勢いが強すぎて、擁護の声も押し流されるレベル。

- 音楽の自由

- 公共スペースでのマナー

- 運営と利用者の関係性

などなど、話はどんどん深掘りされてます。

まさに、「言葉って大事だよね…」というお手本のような事例になっています。

さあ、このまま運営は沈黙を続けるのか?

それとも新たなルールや謝罪が出てくるのか?

今後の展開、引き続き注目です。

運営と利用者の期待のズレ

さて、ここで大事なのが、

「なんで運営はこんなルール出したのか?」

っていう運営側の言い分。

一方で、「いやいや、自由に弾けるのがストリートピアノでしょ!」

っていう利用者側の思い。

この2つがガッツリすれ違っちゃって、結果として大炎上してるわけです。

まずは運営の気持ちから見てみましょう。

第一に、快適な環境を守りたかった。

長時間のつっかえ演奏とか、同じ曲の無限ループとか、それがクレームになってたそうです。

つまり運営は、「快適な空間の維持」を優先したそうです。

そして二つ目、クレーム対応に疲弊してたっぽい。

あの有名な「聞かされる側はたまったもんじゃない」ってセリフ。

あれ、裏を返せば、「運営もたまったもんじゃなかった」ってことなんですよ。

毎日クレームの嵐、胃薬が主食になりそうな日々。

そりゃちょっと感情も漏れちゃいますよね。

そして三つ目が、秩序ある利用を求めたという点。

「手前よがりな演奏」=「自己中やめてね」ってニュアンスで、マナーの再確認を促したつもりだったんだとか。

ここまで聞くと、「まあ、気持ちはわかる…」ってなるかもしれませんが、ここからが問題です。

利用者側の期待と、まるで噛み合ってなかったんです!

ストリートピアノってそもそも、

「自由に弾いていい場所」

これが最大の魅力だったわけですよ。

初心者だって、つっかえたって、「好きなように音楽しよ〜」っていう空間。

なのに、「練習は家で」と言われたら?

「えっ、自由に楽しんだらアカンの?」ってなるのは当然ですよね。

しかも、演奏の多様性が認められてたのもポイント。

上手い・下手関係なく、それぞれの表現があるよね〜っていう雰囲気があったのに、

「苦音」とか言われたらもう、「あっ、下手はNGね?」ってなるじゃないですか。

さらには、ストリートピアノって公共性”の象徴でもあるんですよ。

「みんなで音楽を共有する場所」っていう感覚。

それが、「ルールで縛るなら、それもう“ストリート”じゃなくない?」って反発を呼ぶことになってしまったということ。

つまり、

運営:「クレームも多いし、ルール必要やねん…」

利用者:「え、初心者排除?自由の終焉?」

価値観の真っ向勝負、開幕です。

「苦音」に対しても、

運営:「自己中な演奏への注意ね」

利用者:「いやいや、それもう侮辱やん」

「誰が苦音か決めるん?」って、完全に炎上ブースト。

さらに問題になったのが場所に対する認識のズレ!

運営:「フードコートだから制限は必要です」

利用者:「ならピアノの場所変えようよ」「環境整えるのはあなたたちの仕事でしょ?」

この炎上の根っこにあるのは、

「快適さ vs 自由」

「秩序 vs 多様性」

つまり、価値観のぶつかり合いだと思うんですよね。

運営は現実的な対応をしたつもりでも、利用者から見れば、「ストリートピアノらしさ」がごっそり失われたように映ったということでしょう。

そのズレこそが、今回の騒動のコアだったわけです。

フードコートという環境問題

まず大前提として、フードコートって演奏を楽しむ場所じゃなくて、飯を楽しむ場所です。

テーブル選び放題!

でも、ピアノの音だけは避けられない。

特につっかえまくる演奏や、同じフレーズを延々リピートされると…

「うまい棒食べてる場合じゃない」

って気持ちになりますよね。

その結果クレームが続出し運営側もついに爆発したということでしょう。

「聞かされる側はたまったもんじゃない」

と、本音ダダ漏れのポスト。

いや、それ、思ってても言ったらアカンやつ!

でも気持ちはわかる。

だって、用途が完全に衝突してるんですよ。

片や「静かに食べたい人」

片や「楽しく弾きたい人」

お互い悪くないのに、ニーズが真逆!

そりゃトラブルになるわ。

しかも、フードコートってただでさえガヤガヤしてますよね。

会話、食器のカチャカチャ音、子どもの「これ食べなーい!」とか。

そこにピアノの音がドーン。

特に初心者の演奏や繰り返し練習が目立つと、イラっとしてしまうのもしょうがないのかもしれません。

で、運営さんはこう思ったわけです。

「秩序ある利用を…せめて…お願い…!」

その想いが、「苦音です」っていう、パワーワードに変換されて、炎上の着火剤に。

じゃあ運営の対応はどうだったのかというと、

「よし、ルール作ろう!練習は家ででどうや!」と打ち出したわけです。

これがね、正論だけど正解じゃなかったということ。

結果的に、

「ストリートピアノらしさを失った」

「初心者に弾くなって言ってるようなもん」

と受け止められてしまったんです。

Xでは案の定、ブチギレする人がたくさんいます。

「なら場所変えろ!」

「フードコートに置くな!」

「ルールじゃなくて配置ミスやん!」

という、運営の選択ミス説が拡散。

フードコートは音が逃げられない環境なので、聞きたくなくても強制的に耳に入ってくるんですよね。

その逃げ場のなさが、自由と快適さの両立を難しくしてるわけです。

結果として、運営の「ルールでなんとかするしか…」という判断が、

「自由を奪った運営」というレッテルにすり替えられてしまったんです。

場所の選定ミス × 表現の強さ × 想いのすれ違い

投稿トーンの上から目線

今回の炎上に火を注いだのが、このフレーズ。

「こんなこと書かなきゃいけないなんて想定外」

これ、完全にこっちのせいにされてる感ありますよね。

「こんなルールを作る羽目になったのは、あなたたちのせいですよ」って遠回しに言われてるように捉えてしまう人も多いと思います。

加えて出たのが、

「生身だから😌」

絵文字やめい!

そのニッコリ顔、今いる場所ちゃうから。

真剣な話に軽〜いノリが混ざると、一気に「本気で考えてない感」が出ちゃうんですよね。

この一連の発言、全体的に見ると、

「お願い」じゃなくて「小言」に聞こえちゃうんです。

でも、運営側にも背景があるにはあったんですよ。

毎日のように運営に届く苦情メール。

それをさばいてるスタッフの心の声はきっとこう。

「もう、こっちがたまったもんじゃないわ!」

だから、あの投稿にはちょっと疲れとイライラがにじんじゃってたのかもしれません。

本当は、

「みんなが気持ちよく過ごせるように、ちょっとだけ配慮してもらえませんか?」

ぐらいのお願いだった可能性もあるかもしれません。

でもね、言葉選びとトーンが、全部裏目に出ちゃったんですよ。

丁寧な言葉でも、命令っぽく響いたらアウト!

共感を誘うつもりでも、上からの物言いに聞こえたら逆効果。

そして、「生身だから😌」なんて添えた日には、

「こっちは感情まる出しなのに、そっちはノリ軽すぎやろ!」

って、温度差で爆発。

結果

「お願い」は「命令」に

「説明」は「説教」に

そして「ルール」は「排除」に聞こえてしまったというわけです。

批判が止まらないワケ

「なぜここまで批判が止まらないのか?」

それは、ただの苦情とかじゃないからです。

今回の炎上は、傷つけられた感情に火がついたタイプ。

つまり、怒ってるっていうより

「は?なんなんそれ?」

ってガチで萎えてる人が多いんですよ。

たとえば、勇気出して人前で初めて弾いた子が、SNSでこの投稿見たら…普通に泣く。

しかも、ストリートピアノって自由というイメージだったからこそ、その裏切られた気持ちが失望と怒りに変わっていったわけです。

今回は解決策がないのが最大の問題でしょう。

- ルール変えろ

- 場所変えろ

- ピアノ撤去しろ

って声もあるけど、どれも現実的じゃないんですよね。

もうどうにもならない感が、逆に燃料になってるんです。

つまりこの炎上、ただのバズじゃなくて、

「自由を愛した人たちの気持ち」と「無神経な対応」のぶつかり合い。

火は消えそうで、消えない。

それは言葉じゃなくて、気持ちが傷ついたからなんです。