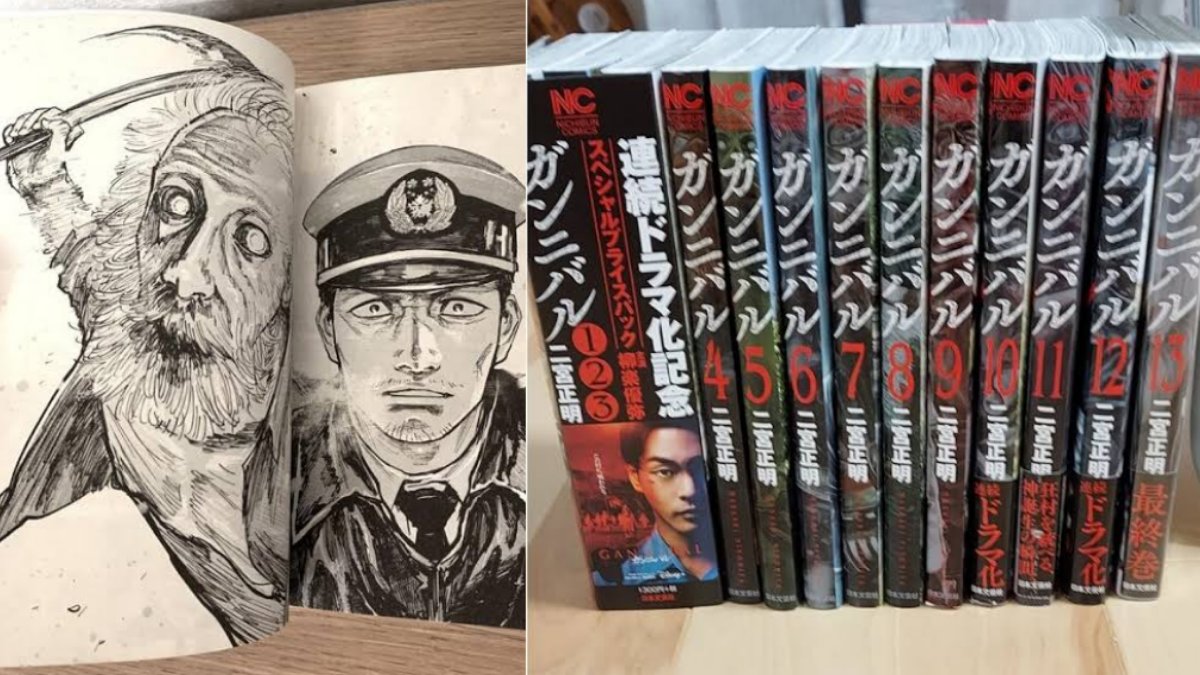

ガンニバル最終回の謎を解く|ヨウスケはなぜ村の秘密を知っていた?

「ガンニバル」最終回を読んで、静かにページを閉じたあと——何か釈然としない感覚が残った人、少なくないはずです。

ヨウスケはなぜあの村の“異常”を知っていたのか?

そしてケイスケは、なぜ“知らされず”にいたのか?

同じ後藤家で育ち、同じ景色を見ていたはずの兄弟。

そのあまりにも対照的な“立ち位置”には、単なる物語の都合では語りきれない、深い構造が潜んでいます。

この物語、ただのサスペンスじゃありません。

読むほどに、あなた自身の“無意識の立場”を問い直される感覚——

それが、あの結末に妙なざわつきを残す理由かもしれません。

今回は、ガンニバルの最終回に残ったモヤモヤについて考えていきましょう!

知ってた男と知らなかった兄

「村人まで人を食べていたなんて……」

最終回を読み終えた直後、SNSにはそんな驚きと混乱の声があふれていました。

けれど、本当に読者を困惑させたのは、単なる“食人の事実”ではなかったと思うんですよね。

同じ後藤家に生まれた兄弟であるにもかかわらず、ヨウスケはそれを知っていたのに、ケイスケは何も知らなかった。

「え、どういうこと?」

「なぜこの二人の間でそんな大きな情報の差が?」

そんな疑問が頭から離れなくなった人も多いのではないでしょうか。

これは単なる「設定の都合」や「説明不足」ではなく、物語のテーマと深く結びついた“仕掛け”だったと感じます。

実際、物語をよく見てみると、この“情報の非対称性”が読者に問いかけていることの多さに気づきます。

「誰が真実を知るのか」

「知ることには責任が伴うのか」

「知らぬが仏は成立するのか」

この作品の核心に迫るのは、まさにこの“知っていた男”と“知らなかった兄”の存在だったのではないでしょうか。

ある意味、これはサスペンスやスリラーというより、「知ることの倫理」や「人間の境界線」を問う物語だったのかもしれません。

闇に近づいたヨウスケ、守られたケイスケ

物語が進むにつれ、ヨウスケの立ち位置は次第に明らかになっていきます。

最初は謎めいた存在として登場し、時に冷静、時に不穏な言動を繰り返す彼。

ですが、彼の言葉の端々や、儀式に関わる様子、そして後藤家との関わり方から、「彼は村の秘密の中枢に近い人物だ」ということが徐々にわかってくるんですね。

彼がその闇に自ら近づいたのか、それとも立場上どうしても知るしかなかったのか——。

はっきりとは描かれていませんが、いずれにせよ、「村の秘密を知る側にいた人間」であることは間違いないと感じます。

一方で、ケイスケの立ち位置はまるで正反対です。

彼は村を外から良くしようとする意志を持っていて、その言動には常に正義感がにじんでいました。

「こんな村はおかしい」

「変えていこう」

そう思っていた彼は、まさに“光の側”にいたキャラクターだったと思います。

ただ、その正義感ゆえに、彼は「村の闇に触れることを許されなかった」のかもしれません。

あるいは、後藤家の中でも特殊な立場にあり、自然と秘密から遠ざけられていたのかもしれない。

それが意図的かどうかは置いておいて、結果として彼は“無知な存在”として物語に存在していた。

このコントラストが、物語後半になればなるほど強くなっていくんです。

読者は、知らなかったケイスケに感情移入しつつも、知っていたヨウスケの苦悩や葛藤にも胸が痛む。

善悪ではなく、「知ること」「知らぬこと」によって運命が分かれていく——そんなリアルな怖さが、この兄弟には宿っていたと思います。

村の異常とキャラの役割

供花村は、最初から何かがおかしい村でした。

- 外から来た者を警戒する

- 過剰なまでの結束

- 儀式という名の名ばかりの暴力

しかし、それらのすべてが、「村人自身が食人に加担していた」というラストへの伏線だったと考えると、背筋がゾッとします。

そして、その異常な村の中で、ヨウスケは“内側”に、ケイスケは“外側”に、それぞれ配置されていたように感じます。

ヨウスケは、後藤家の伝統や儀式に積極的に関与し、その実行者となっていきました。

彼は“共犯”でありながらも、“理解者”でもあった。

つまり、村のルールを知り、それを守る側の人間だったわけです。

一方のケイスケはというと、村のルールに疑問を抱き、変革を求めていた側の人間。

彼の言動は、どこか“外の価値観”に近いものがあり、村にとっては“異物”でもあったのでしょう。

そして、そんな彼に対して、村や後藤家がどう接してきたかといえば——なるべく秘密に触れさせない、なるべく表面だけで動かす、そんな“防波堤”的な扱いだったように思います。

知る者と知らぬ者、その役割は“偶然”ではなく“構造”だったのかもしれません。

だからこそ、この物語は単なるサスペンスでは終わらず、「人間社会そのものの縮図」としても読めてくるんです。

これは伏線?それとも“人間の境界線”の物語

『ガンニバル』は、グロテスクでショッキングな描写が多い作品です。

けれど、その奥には、「人間の本質」を描こうとする強いテーマが潜んでいるように感じました。

家族とはなにか。

村とはなにか。

倫理とはなにか。

そして——「知ること」とは、なにか。

ヨウスケとケイスケの対比は、まさにこの“知る/知らぬ”というテーマが中心でした。

彼らが選んだのではなく、与えられたその役割。

そして、読者はその中でどちらの立場に立つのかを、静かに問いかけられているように思うんですよね。

「もし自分がこの村にいたら、ヨウスケのように真実を受け入れる覚悟があるだろうか?」

「ケイスケのように、無知でいることで守られたいと思うだろうか?」

そんな自問自答を促してくるのが、この物語のすごさなのかもしれません。

サスペンスとしてのスリルを超えて、“生き方”そのものを問われる感覚。

それが『ガンニバル』という作品の、真の怖さなのではないでしょうか。

まとめ

最終回で突きつけられる事実。

ヨウスケは知っていた!

ケイスケは知らなかった!

読者は、どちらにより強く共感するでしょうか?

それとも、その二人の間にある“裂け目”にこそ、心を痛めるでしょうか?

「知ること」は、時に人を壊し、「知らぬこと」は、時に人を救う。

この矛盾に満ちた真実が、最終回では容赦なく描かれます。

ヨウスケの行動や言葉には、“知ることの重さ”が滲んでいました。

彼はすべてを知っていたからこそ、あの行動を取ったし、あの表情をしていた。

ケイスケは、すべてを知らなかったからこそ、あの希望を持っていられたし、あの理想を口にできた。

でも、真実が暴かれた後、その希望も理想も崩れ去ってしまう。

そして、私たち読者にも問われるのです。

「あなたは、本当に知りたいですか?」

「知らないままでいた方が幸せなこと、ありませんか?」

誰が本当に得をしていたのか——

考える余地は、まだありそうです。